На создание той или иной формы куста обычно уходит 4—7 лет, в зависимости от силы его роста, сложности заданной формировки и от эффективности способа выведения.

Быстрота формирования представляет практический интерес прежде всего потому, что окончание формирования куста означает вступление молодых виноградников в пору полного плодоношения.

Продолжительность выведения формы куста по той или иной заданной схеме и время его вступления в плодоношение зависят при прочих равных условиях от эффективности применяемого способа формирования.

Рекомендуются следующие способы ускоренного формирования молодых кустов винограда: а) обрезка по схеме И. И. Скляра: б) длинная обрезка лоз и подвязка их с изгибом; в) система летней, или «зеленой», формировки кустов с использованием пасынков.

Обрезка молодых кустов по Н. И. Скляру заключается в том, что с первых лет посадки нагрузка молодых кустов значительно увеличивается как за счет оставления большего количества глазков, так и большей длины побегов. При этом предусматривается посадка винограда сильными двухлетними саженцами. Таким образом, уже при посадке саженца имеется возможность оставить не один, а два побега, которые обрезают на 2—3 глазка каждый. При первой обрезке в начале второго года вегетации на кусте оставляют 2—3 побега, обрезаемых на 4—5 глазков каждый. При второй обрезке на третьем году вегетации оставляется 18—20 глазков и более на куст, Этот способ позволяет получать значительные урожаи (40—45 ц с 1 га) начиная уже с третьего года вегетации молодых кустов винограда.

Способ длинной обрезки лоз и подвязки их с изгибом основан на том, что в местах изгиба затрудняется сокодвижение, и рост побегов, расположенных на изгибе и до пего, усиливается. При последующей обрезке часть лозы, расположенную выше места изгиба, удаляют вместе с развившимися на пей побегами, а 1—2 сильных побега, растущих ниже места изгиба и на изгибе, используют на плодоношение.

Этот способ издавна широко применяют на виноградниках. Он может быть использован и для формирования молодых кустов. Например, в условиях орошаемой культуры винограда в степной части Крыма институт «Магарач» рекомендует проводить формирование многорукавного веерного куста по следующей схеме. Перед началом второго года вегетации па каждом кусте оставляется по два побега, которые подрезают на 2—3 глазка каждый. Перед началом третьего года вегетации на кусте оставляют 4—5 побегов, из которых 2—3 наиболее сильных подрезают длинно (на 12—15 глазков), а остальные — коротко. Длинно подрезанные лозы подвязывают наклонно к нижней проволоке шпалеры с образованием хорошо выраженного угла-изгиба на высоте около 50 см, верхним частям лозы придают горизонтальное положение. При набухании почек глазки у наклонно подвязанных частей лозы (будущих рукавов веера) выламывают с оставлением 2—3 глазков, расположенных ниже места изгиба.

Перед началом четвертого года вегетации отплодоносившие горизонтальные части лоз удаляют, а побеги, развившиеся ниже места изгиба, используют для образования плодовых звеньев. Формирование куста полностью завершают к пятому — началу шестого года вегетации. При применении этого способа формирования на опытных виноградниках института в совхозе «Джанкойский» на третий год после посадки был получен урожай винограда: по сорту Морастель — 42 ц, Алиготе —22 ц, Саперави — 19 ц с 1 га.

Для всех вышеуказанных способов характерно формирование кустов в период «зимней» обрезки.

В последние годы предложен новый метод формирования кустов путем летней обрезки зеленых побегов в период их наиболее сильного роста (Баширов). Он основан на искусственном вызове развития пасынков первого, второго и в отдельных случаях третьего порядков в весенне-летний период с одновременным тщательным удалением всех лишних побегов в самом начале их роста.

Рис. 73. Двухлетний куст, сформированный с использованием пасынков.

Если закладка виноградника проводится саженцами, то летнее формирование кустов начинается еще в питомнике.

Система летнего формирования предусматривает направленное использование силы роста саженцев не на рост побегов в длину, а на утолщение их в нижней части и на усиление развития корневой системы. Для этого проводится ранняя чеканка молодых побегов, как только они достигнут длины 10—15 см, с оставлением 2—3 нижних глазков. После этого на каждом из них развиваются 2—3 сильных пасынка. Все слаборастущие побеги своевременно удаляют. Благодаря этим операциям вместо одного побега, имеющегося на саженце, вырастает 2—3, а вместо двух — 4—5 сильных пасынков, пригодных в качестве основы для формирования будущих рукавов куста. При этом, после обрезки саженца перед посадкой на постоянное место, количество почек и запас пластических веществ у него больше, чем у саженцев, выращенных обычным способом.

По этой системе рекомендуется в дальнейшем продолжать формирование молодых кустов с первого же года закладки виноградника. Как в первый, так и на второй год отобранные для формирования куста сильнорастущие побеги подвергаются ранней чеканке или прищипыванию в период наиболее энергичного их роста. Время и высота чеканки определяются в зависимости от силы роста побегов и заданной схемы формировки куста.

Развивающиеся после этого пасынки оставляют в количестве не менее двух на каждом основном побеге только на тех узлах, где предполагается формировать плодовые звенья или побег удлинения рукавов. Все ненужные основные побеги и пасынки удаляют в самом начале их роста.

При каждой последующей «зимней» обрезке выращенные одревесневшие пасынки используют в качестве рукавов, плодовых стрелок или сучков замощения, оставляя 3—10 глазков и более, в зависимости от их длины. В случае тщательного проведения летней формировки кустов «зимняя» обрезка сводится в основном к удалению недозревших верхушек побегов или поврежденных частей куста. В зависимости от мощности однолетних кустов и уровня применяемой агротехники нагрузка после обрезки их в начале второго года вегетации может составлять 30—50 глазков и более. В течение второго года вегетации продолжается формирование кустов: выращивание пасынков первого и второго порядков при тщательном своевременном удалении слаборастущих и ненужных для формирования побегов. При сильном росте лозы, особенно в условиях искусственного орошения, формирование кустов заканчивается на второй год вегетации.

Рис. 74. Трёхлетний виноградный куст сорта Баян ширей с урожаем (сформирован путем летней обрезки).

Система летней обрезки на фоне высокой агротехники позволяет создать правильную формировку куста по заданной схеме, значительно уменьшить ранения, устранить непроизводительные траты запаса питательных веществ кустом. Система способствует быстрому увеличению мощности молодых кустов винограда, ускоренному формированию их и раннему вступлению молодых виноградников в пору полного плодоношения. При этом урожайность молодых четырех- и даже трехлетних орошаемых виноградников достигает 150—200 ц с 1 га и более.

В передовых хозяйствах довольно часты случаи одновременного использования всех вышеуказанных способов обрезки при формировании молодых кустов винограда. При этом в зависимости от места расположения и силы роста побегов применяется короткая, длинная или очень длинная обрезка, или система летней формировки, а также разные способы подвязки. При этом учитывается весь комплекс агротехники и конкретные условии роста кустов винограда. Только дифференцированный подход к каждому кусту и побегу, с одновременным использованием разных способов обрезки представляет собой наиболее правильный путь к рационализации системы формирования молодых кустов винограда.

ПОДВЯЗКА КУСТОВ ВИНОГРАДА

Подвязка бывает сухая, когда подвязывают к проволоке или кольям одревесневшие части виноградных кустов (штамбы, рукава, плечи кордонов и плодовые лозы), и зеленая, при которой подвязывают зеленые побеги.

Цель подвязки — закрепление куста в форме, определенной при зимней обрезке, и правильное равномерное распределение в пространстве зеленых побегов.

Сухая подвязка проводится зимой или рано весной и должна быть закончена к набуханию почек. Задача ее — правильно распределить плодовые лозы, закрепить их таким образом, чтобы под тяжестью урожая не нарушилась форма куста, а сам урожай не пострадал от ветров и соприкосновения с землей. Концы плодовых лоз всегда привязывают туго, середину же и основание — свободно с расчетом на утолщение древесины в течение вегетационного периода. Короткие лозы (6—8 глазков) подвязывают только за концы. Длинные лозы допускается перегибать через выше натянутую проволоку и привязывать к нижней только за конец. Изгибать лозы надо осторожно, очень крутые изгибы не допускаются (только при специальных формировках).

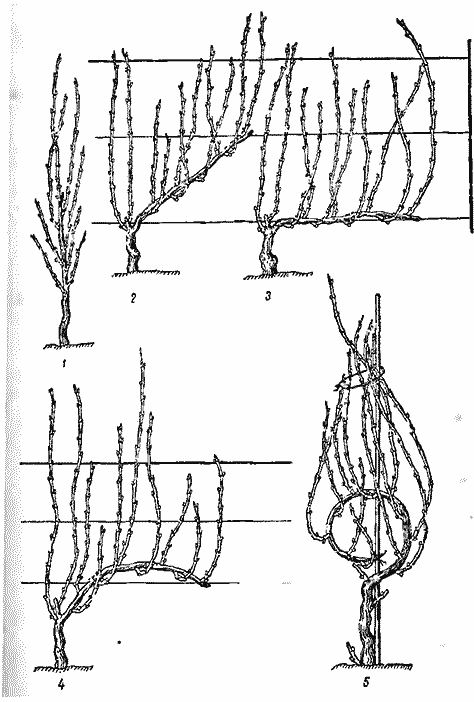

Рис. 75. Способы подвязки плодовых побегов при односторонней формировке со штамбом (по Π. П. Благонравову):

1 — стрелка вертикальная; 2 — наклонная; 3 — горизонтальная; 4 — дуга; 5 — кольцо.