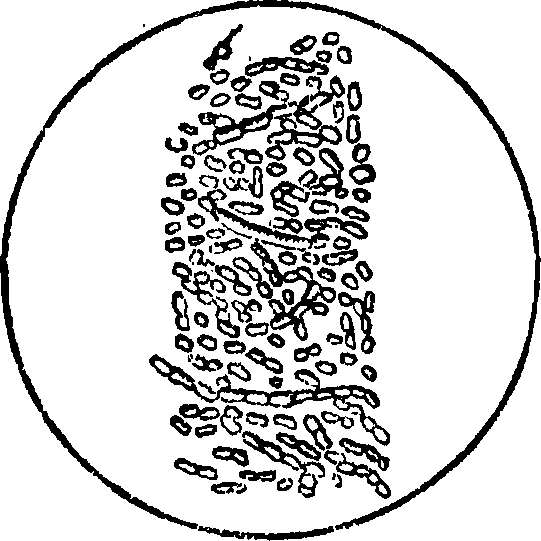

Рис. 81. Уксусные бактерии: a) b. aceti, b) b. pastorianam по Ганзену (увеличение в 1 000 раз.)

Микроскопическое исследование виноградного сусла и вина, в особенности в случаях поступления больного и испорченного винограда, а также при различных заболеваниях вина, всегда наряду с дрожжевыми клетками и другими микроорганизмами, описанными выше, обнаруживает еще более мелкие клеточки различной формы и очертаний, которые участвуют в изменении элементов, входящих в состав сусла и вина. Это — бактерии, величина которых не больше одного микрона (0,001 мм). Некоторые из них принимают незначительное участие в образовании этилового алкоголя в сахаристых жидкостях (Bacillus ethaceticus, Bact. suaveolens, Bact. coli, некоторые маннитовые, маслянокислые и молочнокислые бактерии и ир.), а также в образовании высших спиртов — бутилового (Pact, butylicus, В. огthobutilicus), амилового (Bact. amylozymus). Образование этих спиртов приписывается специальным энзимам, выделяемым указанными бактериями.

Но эти функции бактерий не имеют столь большого значения в судьбе спиртового брожения но сравнению с теми, которые они проявляют своими расщепляющими и окислительными свойствами при иных видах брожения (окислительном, маслянокислом, молочнокислом). Рассмотрим здесь вкратце только некоторые виды бактерий, которые своим участием в той или иной степени нарушают правильный ход спиртового брожения виноградного сусла и вносят изменения в состав виноградного вина. Сюда относятся уксусные бактерии, манитные, слизистые бактерии, разрушающие глицерин, винную кислоту, бактерии молочного и масляного описания, вызывающие прогоркание вина.

Бактерии представляют собою мельчайшие живые существа, размножающиеся исключительно делением. Каждая клетка бактерии делится надвое перегородкой, — это и есть воспроизведение новой особи. Они продолжают это деление дальше, образуя обыкновенно в течение некоторого времени целые цепочки связанных между собою клеток, а в некоторых разновидностях подвергаются немедленному отделению от материнских клеток.

Уксусные бактерии.

К группе бактерий с окислительным брожением относятся уксусные бактерии, которые окисляют этиловый спирт в уксусную кислоту. Главнейшие их разновидности — Bacterium aceti и В. pastorianum. Кроме того очень распространены Bact. xylinum, Bact. kiitzingianum и Bact. orleanense (применяемая в уксусном производстве); Bact. ascendens Henneberg, Acetobacter plicatum встречаются в меньшем количестве.

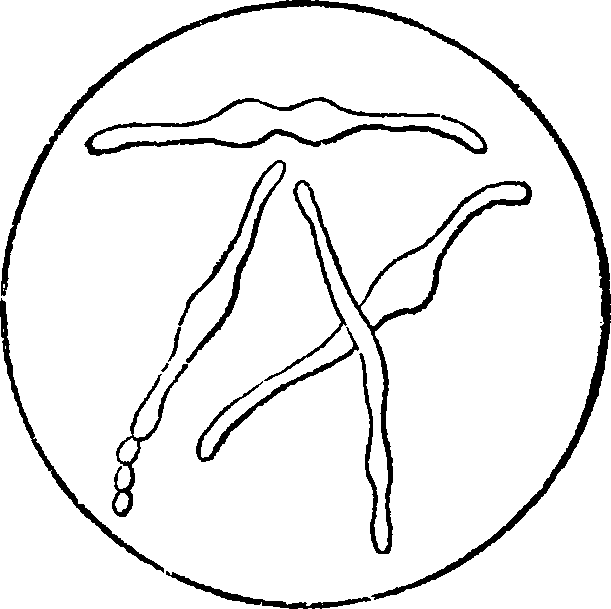

Ряс. 8'2. Bact: kiitzingianum (по Гаизспу).

Рис. 83. Инволюционная форма уксусных бактерий.

На рис. 81 изображены две первые разновидности (В. aceti и В. pastorianum); последняя отличается от первой более крупными клетками и не столько выраженным объединением в цепочки. На рис. 82 Bact. kiitzingianum с одиночными и связанными в короткие цепочки клетками.

Энергия размножения уксуснокислых бактерий громадна. При посеве па стерильную среду небольшое количество уксусных бактерий при благоприятной температурной обстановке и должном питании могут в течение несколько суток, а иногда и через 24 часа, развиться миллиарды клеток, покрывающих в виде пленки поверхность жидкости. Эта пленка обыкновенно очень топка и часто незаметна для простого глаза. При недостаточном питании и при малом доступе воздуха уксусные бактерии образуют увеличенные, удлиненные клетки со вздутиями посредине; это — их инволюционная форма (рис. 83).

Кроме того для уксусных бактерий характерно образование ослизненных скоплений (зооглей), которые в просторечии называются уксусными матками. Уксусные бактерии попадают на сусло и на поверхность вина из воздуха, разносятся уксусными мушками (Drosophila), а также вместе с виноградом, в котором на поранениях или в местах повреждений осами или другими насекомыми уже могло начаться брожение, или же с гнилым виноградом и с теми кирпично-красными ягодами красных сортов винограда, которые бывают переполнены уксуснокислыми бактериями.

Попавшие на благоприятную для своего развития жидкость уксуснокислые бактерии остаются на ее поверхности и, размножаясь, создают плавающие на ней пленки. Они, как настоящие аэробы, сжигают сахар и алкоголь в углекислоту и воду в процессе дыхания. В то же время по Бюхнеру они выделяют энзим-оксидазу, которая превращает алкоголь в уксусную кислоту по уравнению:

СH3·СH2ОН+O2=СH3СООН+H2О (+ 117 калорий).

По Пастеру образующаяся уксусная кислота дыханием бактерий может окисляться до СO2 и H2О.

Чем среда богаче спиртом, тем менее благоприятны условия для развития уксусных бактерий. Уже при крепости в 11—12° вино достаточно устойчиво против развития уксусных бактерий. В то же время для размножения уксуснокислых бактерий как бы устанавливается предел концентрации вырабатываемой ими уксусной кислоты (важно при уксусном производстве). Так по В. Геннебергу для Bact. aceti и для В. kutzingianum этот предел — 6,6%, для В. pasteurianum—6,2%.

Устойчивость вин в 11—12° и даже до 16° против уксусного закисания, — иначе говоря, против дальнейшего размножения в них уксуснокислых бактерий,—лишь относительная при наличии необходимых мер, оберегающих вино; бактерии в такой среде не гибнут, а находятся только в угнетенном состоянии и могут развиваться при условии достаточного тепла и поступления кислорода воздуха (см. главу «Болезни вина»).

Наиболее благоприятствует развитию уксуснокислых бактерий высокая температура (38—40°). При нагревании жидкости до 65— 70° они гибнут в течение нескольких минут. Зейферт установил, что уксуснокислые бактерии убиваются при содержании в 1 литре вина 50 мг свободной сернистой кислоты. В сухом виде они могут оставаться жизненными в течение нескольких лет. Кислая реакция бродящей жидкости и вина неблагоприятна для развития уксуснокислых бактерий, почему слабые (малоградусные), но кислотные вина менее подвержены уксуснокислому заражению, чем иногда более крепкие, по содержащие мало кислот.

Уксусная кислота и образующийся вместе с нею укусно-этиловый эфир придают вину специфический привкус и неприятный запах. При недостатке спирта уксусные бактерии направляют свою окислительную работу на уксусную кислоту, которую, как указано выше, сжигают в углекислый газ и воду; этот ход реакции прекращается с поступлением новых порций спирта.

Вышеуказанные разновидности уксуснокислых бактерий помимо величины и внешних очертаний отличаются по типу образуемых пленок, то очень тонких и как бы шелковистых, то хлопьевидных, то очень кожистых и толстых (в 1 см толщиною, как например у В. xylinum).

Молочнокислое брожение.

При молочнокислом брожении происходит расщепление сахара на молочную кислоту и целый ряд других продуктов. Оно наблюдается в бродящем сусле и вине при воздействии различных бактерий, причем кроме молочной кислоты образуются уксусная кислота, маннит [C6Н8(ОН)6], ряд летучих кислот и эфиров.

По классификации Мюллер-Тургау и Остервальдера в молочнокислом брожении принимают участие следующие бактерии: Bact. mannitopaeum, Bact. intermedium, В. gracile, В. gayoni, В. tartaro plithorum, причем последние 3 разновидности главное свое воздействие производят только на некоторые элементы сусла и вина: В. gracile разлагает энергично яблочную кислоту на молочную и угольную, В. Gayoni — глюкозу на уксусную кислоту и В. tartarophthorum разлагает, с одной стороны, яблочную и винную кислоты на уксусную кислоту и угольную, а с другой стороны, превращает глицерин в молочную кислоту, уксусную и пропионовую.

Кроме того по Мюллер-Тургау и Остервальдеру целый ряд кокков и диплококков разлагает глюкозу и фруктозу с образованием главным образом молочной кислоты и небольшого количества уксусной (Micrococcus malolacticus, М. acidivorax, variococcus и др.). По Остервальдеру некоторые уксуснокислые бактерии образуют помимо уксусной кислоты еще небольшое количество молочной кислоты.

Таким образом при молочнокислом брожении образуется ряд веществ, нарушающих вкусовые свойства вина. И молочная кислота и сопровождающие ее летучие кислоты дают особый, слащаво-кислый вкус вину, царапающий гортань своей резкостью (см. главу 9).

Молочнокислые бактерии могут вести жизнь без доступа кислорода воздуха. Кроме глюкозы и фруктозы они сбраживают также и маннозу, галактозу и мальтозу. Они требовательны к азотному питанию и развиваются наилучшим образом при температуре от 30 до 40°. При температурах ниже 12° молочнокислое брожение прекращается.

Молочнокислому брожению в наибольшей степени подвержены южные вина, малокислотные по своему содержанию. Оно свойственно· также некоторым ягодпым и плодовым винам.

Маслянокислому брожению виноградное сусло и вино подвержены редко. Оно вызывается масляными бактериями (Bacillus butyllicus) в очень кислых и главным образом в искусственно подкисленных винах. В некоторых дефективных красных винах Мах и Портеле находили па 1 л до 1,5 г масляной кислоты (СH32(СH2) СООН), которая в этом случае придавала вину заметный неприятный запах прогорклого масла.

О бактериях, понижающих кислотность вина, было указано выше. Эти бактерии, среди которых главнейшим «раскислителем» является по Зейферту Micrococcus malolacticus, могут в малокислотных винах повлечь нежелательное понижение кислотности. В винах крепостью выше 12° они не развиваются.

О разрушающих глицерин бактериях также было упомянуто выше. По новейшим данным Мюллер-Тургау и Остервальдера эти бактерии (Bact. tartarophthorum) разлагают (вместе с винной кислотой) глицерин с образованием летучих кислот, главным образом уксусной и пропионовой. Такое же действие по Буасене на глицерин производит Bacillus amaracrylus, причем винная кислота этой бациллой не разлагается.

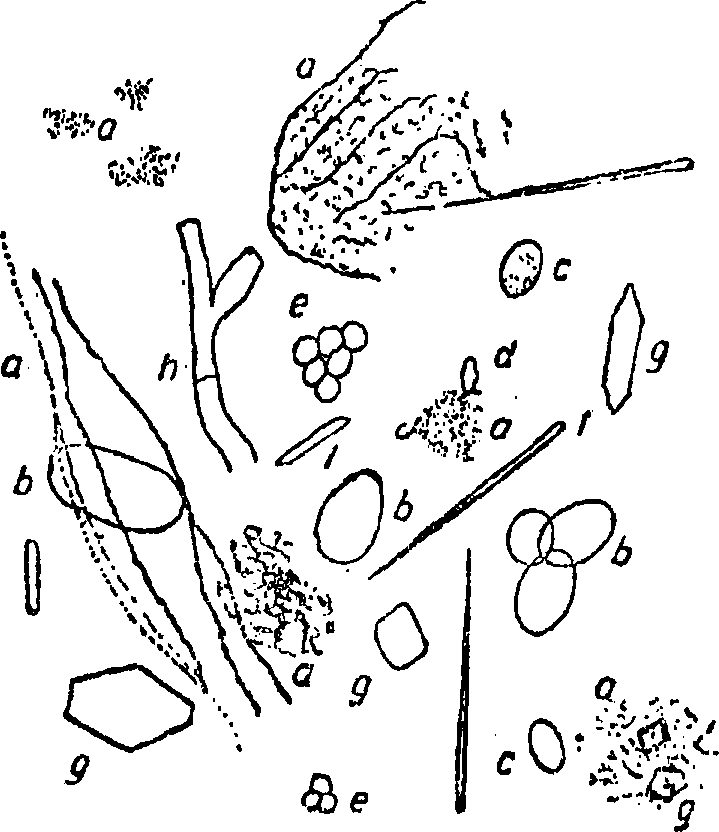

Рис. 84. Капли сусла при 600-кратном увеличении по Мейсснеру: a — плазма и клеточн. ткань; b — споры Ботритиса; с — дрожжевые клетки; е — споры пенициллиума; f — иглы щавелевокислого кальция; g — кристаллы виннокислого кальция; i — кристаллы вин. кальция.

Следует также упомянуть о бактериях, найденных в прогорклых, главным образом красных, винах и названных Вортманпом Bacillus vini. Эти бактерии имеют вид прямых палочек, часто соединенных между собою по поскольку штук под углами различных размеров. Они вызывают помутнение вин, а также образование в них горького вкуса и неприятного гнилостного запаха, причем отмечается появление летучих кислот. Биология этих бактерий недостаточно изучена. Наряду с указанной бациллой Вортманн отметил круглые клетки Micrococcus vini.

Для полноты картины возможных бактериальных заражений сусла и вина необходимо упомянуть еще о слизистых бактериях — Bacillus viscosus. Эти бактерии представляются в виде круглых имеющих ясные контуры клеток, соединенных в длинные цепочки. По Крамеру они в виноградном сусле и вине образуют слизистую пленчатую массу.

Кроме того Мюллер-Тургау в одном из немецких вин найден Bacillus piluliformans в виде круглых скоплений, часто видимых простым глазом. Эти бациллы в сообществе с Bact. mannitopaeum вызывают по Мюллер-Тургау и Остервальдеру разложение d-глюкозы, d-фруктозы и сахарозы с выделением неприятного мышиного привкуса, приписываемого образованию ацетамида.

Ряд приведенных выше рисунков иллюстрирует внешний вид различных бактерий в чистой их культуре. Исследование же капель больных вин дает картину совместного нахождения различных бактерий с дрожжами различных рас, кристаллами солей, обрывками тканей винограда и механически взвешенными элементами, попавшими в сусло с виноградом. Поэтому микроскопическое исследование сусла и вина всегда довольно сложно и трудно (для примера приводим на рис. 84 изображение капли сусла при 600-кратном увеличении по Мейсснеру). Так же сложен анализ минимальных доз веществ, образующихся под влиянием деятельности многочисленной флоры, различных дрожжей, грибов и бактерий, находящих питательную среду в виноградной продукции. Только тонкий вкус и обоняние могут зачастую обнаружить начало ненормального разложения субстанции сусла и вина, происходящего под влиянием описанных микроорганизмов и вследствие появления продуктов разложения главных составных веществ бродящей жидкости и вина, особенно в его молодом состоянии.

Многочисленность нарушающих правильное брожение организмов могла бы повергнуть винодела в отчаяние, если бы современная техника виноделия не знала общих мероприятий для предоставления суслам исключительно здоровых дрожжей чистых рас и если бы она не обладала приемами профилактики и общей гигиены в отношении поступающего для брожения виноградного сусла. Уже одно значение оптимальных условий температуры для проведения алкогольного брожения и хранения вина выводит из строя большинство вражеских начал, мешающих промышленному получению хорошего виноградного вина. Далее следует применение пара (по возможности перегретого) при подготовке всего инвентаря бродильных помещений, в также применение сернистой кислоты во всех ее формах — для устранения очень чувствительных к ней микроорганизмов, причем учитывается большая приспособляемость к ней дрожжей. Далее надо иметь в виду состав сусла, которое лишь в сравнительно редких случаях может представлять собою среду, особенно благоприятную для развития жизнедеятельности нежелательных дрожжей и прочих микроорганизмов, в условиях умелого подхода к процессам брожения и знания причин, способствующих уклонению от его нормального хода.