гл. 1

СБОР ВИНОГРАДА

Вопрос сбора винограда, для какой бы цели он ни предназначался, разрешается совершенной его зрелостью, под которой нужно понимать достижение им максимальных положительных качеств. При этом внимание останавливается на главнейших элементах виноградной ягоды, на ее сахаристости и кислотности, которые находятся в известных взаимоотношениях, так как в процессе созревания одновременно наблюдается увеличение сахаристости и уменьшение кислотности.

Само собой разумеется, что при созревании винограда и других плодов химические изменения их составных частей идут во многих направлениях, что они довольно сложны (этого вопроса мы коснемся в дальнейшем изложении). Сахаристость же и кислотность — наиболее характерные показатели для практического виноделия служат в большинстве случаев руководящими, направляющими при определении желаемой зрелости винограда.

Кроме того время сбора винограда, или, иначе говоря, время его желательной зрелости, находит выражение в ряде признаков, улавливаемых виноделом на основании долголетнего опыта, приуроченного к одной местности определенного района. Признаки эти следующие: приятная сладость, не нарушаемая резкой кислотностью, прозрачный и желтеющий внешний вид ягод в белых сортах и равномерно и интенсивно окрашенный в красных, одеревенение гребней (у некоторых сортов) и плодоножек, липкость сока, одинаковое созревание затененных кистей и ягод в них, достижение определенной величины и веса ягод, размягчение их, изменение окраски листьев и пр. В совхозах и колхозах сбор винограда начинается в соответствии с требованиями, предъявляемыми инструкторско-техническим персоналом к виноградному соку. Указанные хозяйства могут иметь лабораторию, которая легко и безошибочно определит состав сока, характеризующего состояние зрелости винограда в данном районе. Такими преимуществами не могут пользоваться единоличные хозяйства, которые определяют зрелость винограда и пригодность его к виноделию только по внешним признакам, что вызывает грубые ошибки и как следствие — выход низкокачественной продукции.

Определение зрелости винограда по внешним признакам ненадежно, тем более что вкусовые ощущения субъективны, а такой признак, как одеревенение гребней и плодоножек, в некоторых районах, например в Армении, Туркестане, может иметь место до наступления созревания; такое же явление наблюдается и в других районах в засушливые годы. То же относится и к размягчению кожицы и появлению прозрачности ягод, которые например вовсе не наблюдаются в винограде с плотной, пристающей к мякоти кожицей большинства средне-азиатских и сортов Армении.

Единственным достаточно точным способом определения зрелости винограда является повторное определение его сахаристости и кислотности через 2—3 дня в средних пробах, отбираемых на исследуемом винограднике. Само собой разумеется, достижение идеала «средней» пробы трудно выполнимо, так как созревание идет неравномерно не только в отдельных сортах на различных участках одного и того же виноградника, но даже на одном и том же кусте и в различных ягодах одной кисти. Здесь наблюдается зависимость от питания корневой системы, от мощности и формы отдельных кустов, освещения и прогревания самих кистей и отдельных групп находящихся в них ягод.

В интересной работе, проведенной на Одесской опытной станции, имеется ряд данных относительно отобрания средней пробы для анализа, производимого перед сбором винограда. Исследования велись преимущественно над сортом «алиготе» с момента начала созревания до полной зрелости, причем учитывались положение и форма гроздей. Первый вывод отмечает, что «почти одинаковые кусты (одной формы, роста, с равным числом побегов и кистей на кусте и т. д.) далеки по внутренним свойствам, играющим решающую роль в скорости созревания и величине сахаристости и кислотности находящихся на них плодов». Далее «наивысшей сахаристостью при пониженной кислотности отличаются грозди побегов, выходящих из нижней части (основания) прошлогодней плети, причем разность в сахаре достигает 1,9%, а в кислотности — 1,8 г в литре, и что при удалении побегов от основания плети сахаристость находящихся на них плодов понижается, а кислотность увеличивается». Такая закономерность отмечается на кустах с двумя плодовыми побегами, обрезанными по Гюйо (двуплечие Гюйо), при чашевидной обрезке и на кустах, имеющих форму Казенава. Что касается относительной сахаристости и кислотности отдельных частей в гроздьях винограда, то при различной форме их (цилиндрической, конической и пр.) «высшая сахаристость и меньшая кислотность наблюдаются в нижней части гроздей — у основания гребня, в ягодах же верхушки гроздей сахаристость уменьшается, а кислотность увеличивается».

Что касается зависимости состава винограда от величины урожая и даже величины гроздей, то данные Одесской опытной станции подтвердили установленное и ранее положение, что сахаристость и кислотность зависят от величины гроздей (в одном и том же сорте) и что па одном и том же кусте и побеге в крупных кистях сахаристости меньше при почти равной кислотности.

Таким образом отобрание средней пробы винограда для точного исследования требует осторожного подхода. Проба каждого сорта в отдельности должна отбираться через короткие промежутки времени (2—3 дня) со многих кустов (10—15) в кистях различной зрелости, расположенных на различных участках побегов. При практическом же осуществлении отобрания проб ошибка до некоторой степени устраняется частотой взятия проб и аккуратностью лица, производящего эту работу.

![]()

Рис. 1. Клостернейбургский ареометр Бабо с термометром.

Виноград тщательно раздавливается руками или же в небольшом, служащем для этой цели, ручном лабораторном прессе. Выдавленный сок отфильтровывается через бумажный или же фланелевый фильтр, в который вводится достаточное количество (1—2 г) чистого измельченного асбеста. Фильтрование производят до тех пор, пока не получится совершенно прозрачный сок. Содержание в нем сахара определяется измерением ареометром его плотности, а кислотность — титрованием.

Действительное содержание сахаристых веществ маскируется содержанием в виноградном соке так называемых несахаров, т. с. минеральных веществ, солей, органических кислот, танина, пектиновых веществ и пр. (содержание последних колеблется в различных сортах винограда и в зависимости от места его происхождения от 2 до 6%). Таким образом ареометрическое определение виноградного сока всегда включает некоторую погрешность и делается в расчете на преимущественное количество сахаристых веществ в нем; оно главным образом полезно для установления относительного изменения сахаристости в сусле и в целях установления желательных пределов созревания и его темпа.

Ареометры состоят из полого цилиндра, стержня со шкалой и шарика, наполненного ртутью или дробью.

Ареометры для определения сахаристости сока иначе называются сахарометрами, глюкометрами, денсиметрами и пр. Все они определяют плотность сока по сравнению с плотностью воды и различаются способом нанесения делений на соответствующую шкалу погружающегося в жидкость прибора. Ареометр Бома — наиболее старый. Деления его шкалы нанесены по процентному содержанию поваренной соли. Его показания в сусле могут служить для приблизительных определений объемных процентов спирта в будущем вине. 1

В германском ареометре Эксле (с делениями обыкновенно от 30 до 125) шкала отмечает плотность сока по сравнению с водой, литр которой весит 1 000 г, причем в обозначении шкалы фигурируют только цифры десятков и сотен, а единица и ноль слева отбрасываются. Так вместо 1085 пишется 85, вместо 1 110—110 и т. д. В то же время он показывает примерное количество граммов спирта в литре готового вина в весовых процентах (соответствующих 5/4 объемных процента). Если после поправки на температуру разделить цифру показания ареометра Эксле на 4 и вычесть из частного 3, то получается приблизительно содержание сахара в граммах на 100 см (по формуле N—3, в которой N — число, показываемое ареометром при 15 Ц).

Ареометры Эксле градуированы при температуре 15°. При более высокой температуре исследуемого сусла па каждый градус нужно добавить 0,2; при более низкой температуре показания ареометра должны быть уменьшены на 0,2 на каждый градус понижения.

В австрийском (клостернейбургском) ареометре, сконструированном Бабо, деления шкалы показывают процентное количество сахара в соке (например цифра 20 должна обозначать 20 кг сахара в 100 кг сусла). Клостернейбургский ареометр дает все- таки неточные данные; при 20-процентном содержании сахара показания этого ареометра близки к действительности, при большем же содержании он дает уменьшенные цифры, а при меньшем — увеличенные.

Ареометр Бабо является корректированным ареометром Баллинга-Брикса, в котором деления соответствуют процентному содержанию свекловичного сахара в водном растворе при 20°. Цифра 20 Баллинга-Брикса соответствует цифре 17 в ареометре Бабо. Шкала Бабо имеет деления от 0 до 17 и выше.

1 Ареометр Бомэ имеет 0° для обозначения плотности воды при 15° Ц. При понижении и повышении температуры необходима поправка на 1/20. В продаже имеются ареометры со шкалой от 0 до 10, от 10 до 20, от 20 до 30 и т. д.

Температура по Реомюру.

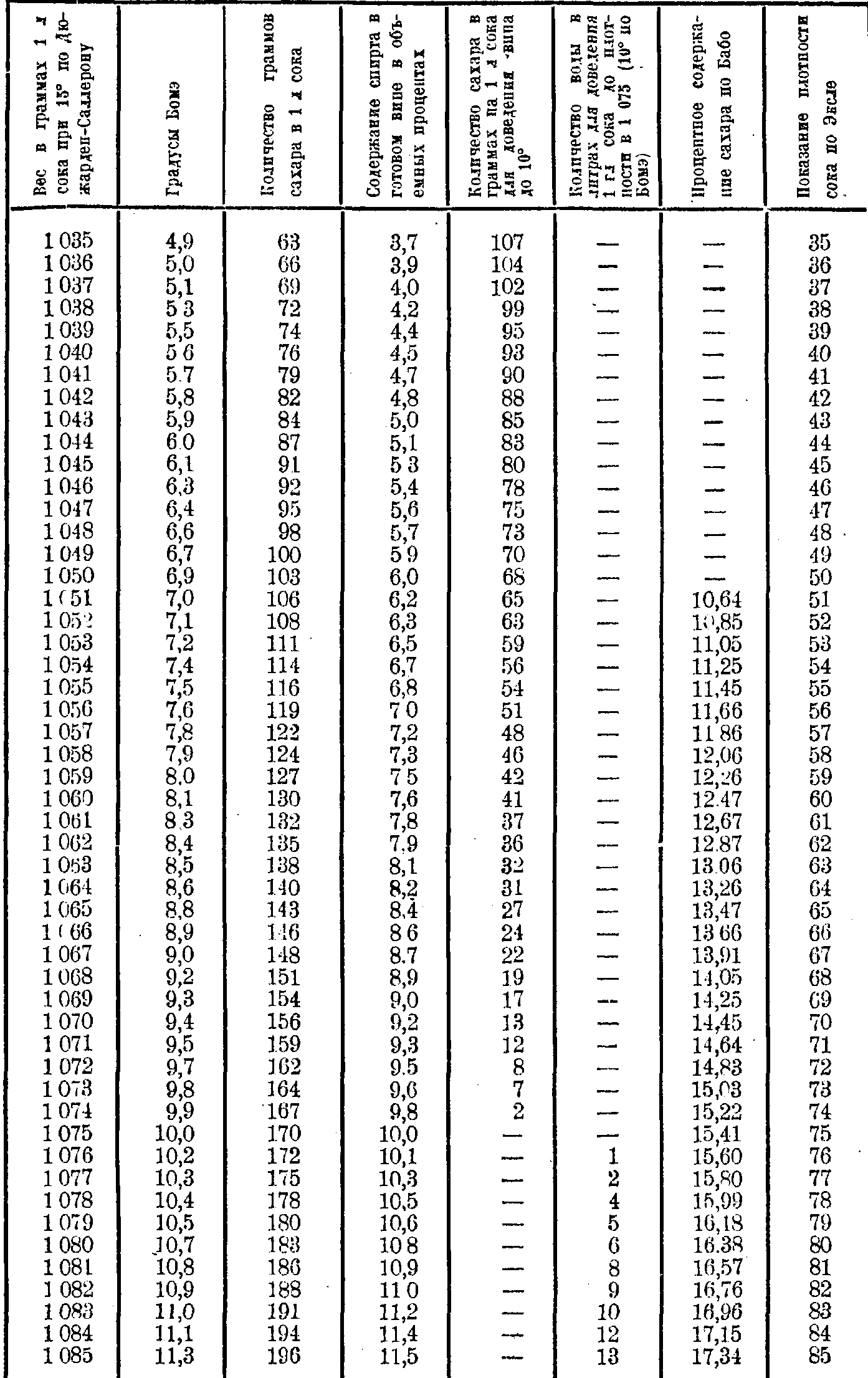

Таблица Дюжарден-Саллерона

Содержание спирта в будущем вине и объемных процентах по ареометру Бабо определяется приблизительно — перемножением цифрового показания на 0,65. Показания ареометра Бабо нанесены при температуре 14° Р (17,5 Ц). При иных температурах сока требуется корректирование, которое производится по следующей таблице (по Брейферу) (стр. 8).

В расширенную трубку ареометра Бабо вставлен термометр.

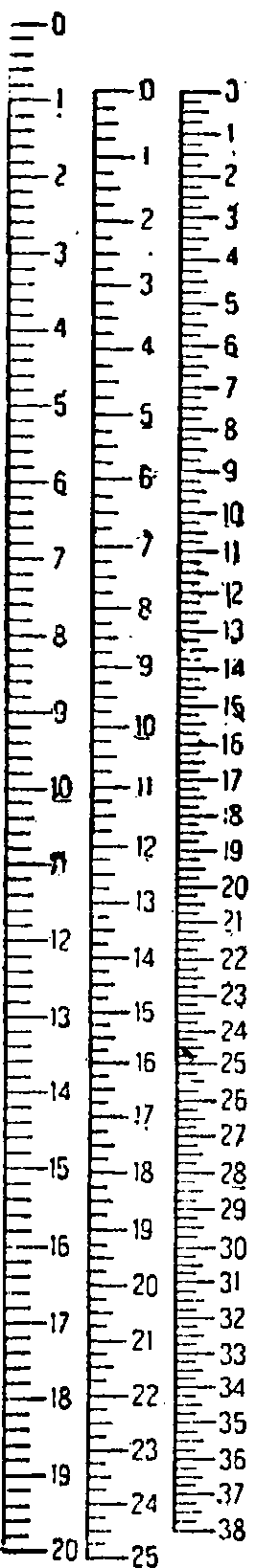

Глюкометр Гюйо имеет три шкалы: желтую, указывающую градусы Бомэ, синюю — количество сахара в 1 л и белую — предполагаемое содержание спирта в вине в объемных процентах после полного окончания брожения. В нем не приняты во внимание несахаристые вещества, повышающие плотность сока (эмпирическая поправка для устранения ошибки, делаемой вычетом из числа, показывающего сахар 1/13 его количества). Глюкометр Гюйо широко применяется во Франции, особенно в Бордосском районе.

Мустиметр Дюжарден-Саллерона имеет деления, указывающие вес 1 л сока в граммах при 15°. К нему прилагается таблица, в которой указаны следующие данные: 1) вес 1 л исследуемого сока при 15°, 2) градусы Бомэ, 3) количество граммов сахара в 1 л сока, 4) содержание спирта в готовом вине в объемных процентах, 5) количество сахара в граммах на 1 л сока для доведения получаемого вина до 10°, дающего меньшее содержание спирта в вине, 6) количество воды в литрах для доведения 1 гл сусла до плотности в 1 075 (соответствует 10° Бома), 7) процентное содержание сахара по Бабо, 8) показания плотности сока по Эксле.

Показания мустиметра Дюжарден-Саллерона приведены к температуре в 15 Ц. Таблица начинается с цифры 1 035, соответствующей крепости вина в 3,7°, в предположении, что не может быть виноградного сока с меньшим содержанием спирта.

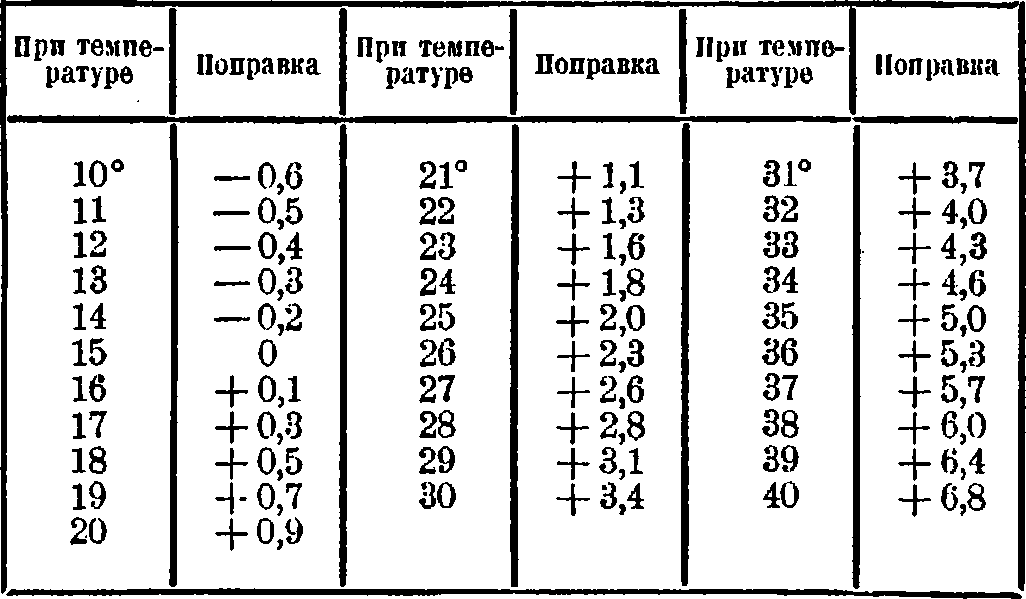

Температурная поправка делается по следующей таблице.

Рис. 2. Шкала глюкометра Гюйо.

Мустиметр Дюжарден-Саллерона удобен тем, что дает возможность сравнения с показаниями других ареометров и корректирования сока подсахариванием (там, где это разрешается соответствующими узаконениями); кроме того он конструирован довольно точно и исключает необходимость приобретения других ареометров. Наравне с ареометрами Бабо и Эксле он имеет в СССР наибольшее распространение.

Применение ареометров, какой бы системы они ни были, требует соблюдения некоторых предосторожностей, а именно:

- ареометр и цилиндр, служащий для наполнения соком, должны быть совершенно чисты и вытерты насухо (ареометр лучше мягкой тряпкой, намоченной слабым раствором щелочи);

- измерение должно производиться в небродившем соке, отфильтрованном до полной прозрачности; из забродившего сока углекислота предварительно удаляется нагреванием до 80—90°;

- погружение ареометра надо производить с особой осторожностью, медленно, чтобы он не опустился ниже точки погружения; иначе при всплывании па нем останутся капли жидкости, могущие изменить показание ареометра. В таком случае лучше вынуть ареометр, вновь его вытереть насухо и погрузить уже до примерно известной черты;

- ареометр не должен касаться стенок цилиндра;

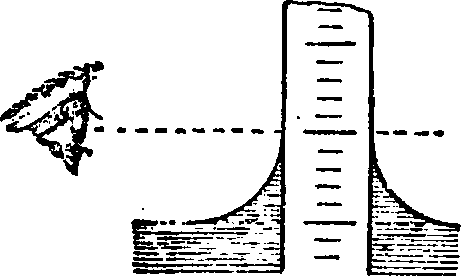

- показание ареометра надо читать по линии ниже мениска, иначе говоря, не обращая внимание па поднятие верхней черты поверхности жидкости благодаря смачиванию (рис. 3).

Это не всегда легко выполнимо, особенно в окрашенных соках, почему среди вновь конструируемых мустиметров изготовляются такие, в которых чтение делений шкалы производится по верхней линии мениска, т.е. в точке, где прекращается смачивание стержня со шкалой (рис. 4).

Необходимо доводить сок до температуры, для которой сконструирован ареометр, или вносить поправку по таблицам в случае уклонения ее в ту или другую сторону.

При приобретении ареометров к ним прилагается объяснение с таблицами поправок и данных проверки.

Ареометрические измерения сахаристости исследуемого винограда достаточны для практических целей виноделия. Если этими измерениями не всегда даются точные цифры, то во всяком случае они очень удобны и просты для манипуляций и показывают остановку заметного увеличения сахаристости, определяющую промышленную зрелость винограда. Более точное определение содержания сахаристости в виноградных ягодах достигается химическим исследованием. Однако в некоторых случаях для практических целей достаточно определить сахаристость взвешиванием на точных весах по способу проф. Фазоли. Для этого берут 100 см3 профильтрованного сока и определяют его вес. Разность в весе по сравнению с водой умножается на 2 и таким образом получается приблизительное процентное содержание сахара по весу в 100 см3 сока.

Рис. 8. Линия отсчета делений ареометров.

Для определения удельного веса исследуемого сока применяются еще пикнометры или гидростатические весы Вестфаля, а для определения содержания отдельно двух сахаров глюкозы и фруктозы, находящихся в соке, применяется так называемый поляриметрический способ. Этот способ дает возможность определить содержание в соке (или вине) глюкозы и фруктозы в отдельности, а также присутствие в нем тростникового или свекловичного сахара и декстрина, которых виноградный сок не содержит, но которые к нему могут быть прибавлены.

Рис. 4. Линия отсчета делений ареометров в новых образцах Дюжарден-Спллерона (для окрашенных соков.)

Химические способы определения сахаристых веществ сока наиболее надежны и исключительно рекомендуются для точных исследований. Классический способ основан на способности глюкозы и фруктозы восстанавливать при нагревании щелочной раствор окиси меди в закись. При этом реактивом служит так наз. феллингова жидкость, состоящая из двух растворов, хранимых отдельно и смешиваемых в равных объемах перед самым определением: 1) раствора медного купороса (69,335 г кристаллического медного купороса па 1 л воды) и 2) щелочного раствора сегнетовой соли (двойной соли кальция и натрия винной кислоты — C4H4O6KNa + 4H2О — 346 г и 103,2 г едкого натра на 1 л.)

Сахар определяется в обесцвеченном соке (в котором предварительно осаждают дубильные и красящие вещества свинцовым уксусом) или объемным способом, титрованием феллинговой жидкостью, или весовым (по весу закиси меди или даже по весу металлической меди при дальнейшем восстановлении закиси). 10 см3 феллинговой жидкости примерно соответствуют 0,05 г сахара в соке.

Под «промышленной» зрелостью принято понимать зрелость винограда для еды или отвечающую требованиям выделки того или иного типа вина (столового, ликерного, крепкого) в отличие от «физиологической зрелости», предусматривающей готовность плода к воспроизведению нового растения из вполне созревших семян.

При определении сахара по методу Бертрана полученная закись меди обрабатывается кислым раствором серпокислой окиси железа, причем получается в растворе сернокислая медь, а сернокислая соль желеpа восстанавливается в соль закиси железа

![]()

Количество сернокислой закиси железа определяется титрованием ее марганцевокислым калием

![]()

откуда вычисляется количество сахара, содержащегося в соке.

Помимо этих методов имеется ряд других для общего определения редуцирующих сахаров — глюкозы и фруктозы — способ Вильштейттера, йодометрический (Фрезениуса) и др.

Знание кислотности виноградного сока служит главным образом для определения времени, когда прекращается понижение кислотности, а также ориентировочно для руководства, так как кислотность влияет не только на качество, стойкость и окраску, но имеет также большое значение для процесса брожения и осветления вина.

Исследование кислотности необходимо еще при искусственном подкислении винной и лимонной кислотами, а также средним виннокислым калием.

Под кислотностью сока (и вина) нужно подразумевать совокупность входящих в его состав органических кислот, кислых их солей и незначительное количество минеральных кислот, всегда находящихся в виноградном соке.

Кислотность винограда в начале его созревания велика благодаря присутствию в его соке свободных органических кислот винной, виноградной, яблочной, дубильной, пектиновой и др. Они придают винограду остро-кислый, или так называемый зеленый вкус. В дальнейшем процессе созревания резкость кислого вкуса винограда понижается от насыщения кислот щелочными элементами из почвы, от сгорания кислот и увеличения сахаристости. Таким образом при раннем сборе винограда получается неприятное кислое вино, а при поздних сборах нужно опасаться исчезновения кислотности, придающей свежесть вину и яркую окраску.

Падение кислотности при созревании винограда в умереннотеплых районах идет сравнительно медленно, в более же южных широтах кислотность падает быстро.

Кислотность сусла выражается в единицах, сравниваемых с винной и серной кислотами.1 Для каждого района, местности и сорта оптимум кислотности при сборе различен. Так по Буффару для южной Франции (департамент Эро) минимум для арамона и кариньяна — 9, для пти-буше — 10 и для жакеза — 12%0 на винную кислоту.2

При многолетних сборах в Кахетии нами установлен минимум для удачных годов: для ркацители в 7°/00, а для саперави 8°/00 на винную кислоту.

1 Цифра, выражающая кислотность на серную кислоту, перечисляется па

При определениях кислотности винограда, поступающего для виноделия, принимается во внимание падение кислотности в готовом вине благодаря различным процессам. Из данных, имеющихся у пас относительно последующего падения кислотности в готовом вине, укажем на цифры, полученные для сорта саперави, в котором средним числом для ряда лет было 2 г на 1 л (на винную кислоту).

Кислотность виноградного сока определяется известным в лабораторной практике объемным способом (титрованием) или насыщением всех находящихся в нем кислот нормальным (или 1/10 и 1/3 нормального) раствором едкой щелочи.

Процесс определения кислотности обыкновенно идет следующим образом. Исследуемый отфильтрованный сок в количестве 10 — 25 см2 после удаления нагреванием углекислоты наливается при помощи пипетки в стаканчик, в фарфоровую белую чашку или в широкогорлую колбочку, содержащую 50 —100 см3 воды; к нему постепенно из бюретки по каплям (осторожно при вращательном помешивании) добавляется нормальный раствор щелочи.

Для уловления момента насыщения кислот щелочью к бесцветному соку прибавляется как индикатор (в количестве 2—3 капель) спиртовой раствор фенолфталеина. Появление константного розового окрашивания (после помешивания исследуемого сока) указывает па конец насыщения кислот щелочью. Проверка делается лакмусовой или азолитминовой бумажкой, на которую наносят стеклянной палочкой каплю титруемой жидкости.

В соке окрашенных сортов винограда сам пигмент их служит индикатором, указывающим предел насыщения кислот щелочью (появление черного цвета, переходящего затем в зеленый). Тем не менее улавливание окончания насыщения кислот и в этом случае следует производить лакмусовой или азолитминовой бумажкой. Ж. Лаборд предложил в качестве индикатора при определении кислотности красных соков (и вин) хлористый кальций (СаС12), так как дубильные и красящие вещества сока с гидратом кальция дают нерастворимый осадок таннатов только после насыщения кислот, что и служит индикатором окончания реакции.

Во Франции кислотность выражают в граммах серной кислоты на 1 л, у нас и в Германии — в граммах винной кислоты. При желании кислотность может быть выражена и в иной кислоте (1 г серной кислоты соответствует 1,530 г винной, 1,428 г лимонной, 1,224 г уксусной и т. п.).

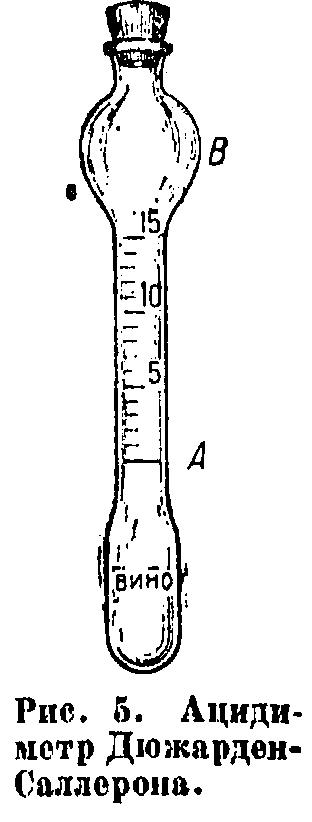

В заключение обзора методов химического определения кислотности упомянем о применении ацидиметров, из которых простейший Дюжарден-Саллерона. Он состоит из небольшой трубки, в которую наливается до черты А (рис. 5) исследуемый сок (к белому предварительно прибавляются 2 — 3 капли индикатора). Через верхнее отверстие сюда добавляется понемногу титрованный раствор щелочи, до полного насыщения. Такое же приблизительно устройство имеет определитель кислот Барберона и Шанжана (титрование идет известковой водой). Отметим еще серию приборов, называемых кальциметрами (Бернара, Удайля, Семишона), основанных на принципе измерения количества выделяющейся углекислоты из двууглекислого натра при действии на пего кислотами.

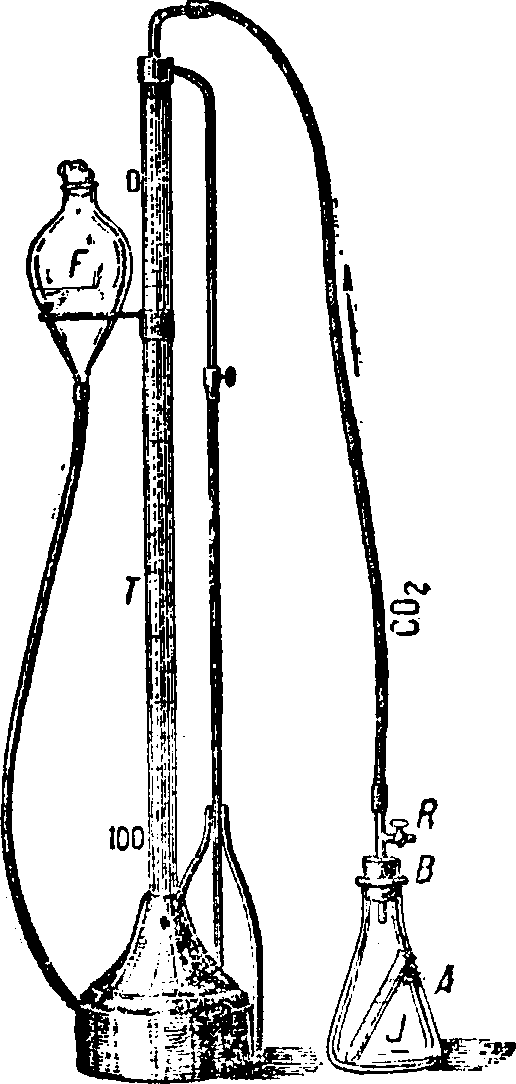

В ацидиметре Бернара сок помещают в колбочке в количестве 20 см, затем в ту же колбочку вводится пробирка с титрованным раствором двууглекислого натрия (5 см). После воздействия кислот на сок (при встряхивании пробирки) из него выделяется углекислый газ. Количество последнего определяется по давлению, производимому углекислотой в измерительной трубке па воду (рис. 6).

Кальциметры, какого бы устройства они ни были, дают неточные определения.

Рис. 6. Ацидиметр Бернара.

Определение сахаристости и кислотности созревающего винограда служит объективным приемом для установления начала сбора винограда, время которого определяется для каждого отдельного сорта в данной местности в зависимости от типа вина, для выделки которого предназначается виноград. Кроме того вследствие зависимости хода созревания винограда от температурных условий и погоды, воздействия болезней и вредителей данные определения сахаристости и кислотности позволяют правильно распределять начало и конец сбора, чтобы получить среднее для данной местности качество собираемого винограда. Возможная потеря части урожая от повреждений насекомыми (листовертка), от наступления дождливого периода или приближения заморозков вызывает некоторую поспешность в определении начала сбора даже при неустановившейся сахаристости и еще резко падающей кислотности, и, наоборот, — промедление с началом сбора при противоположных показаниях и устойчивой погоде.

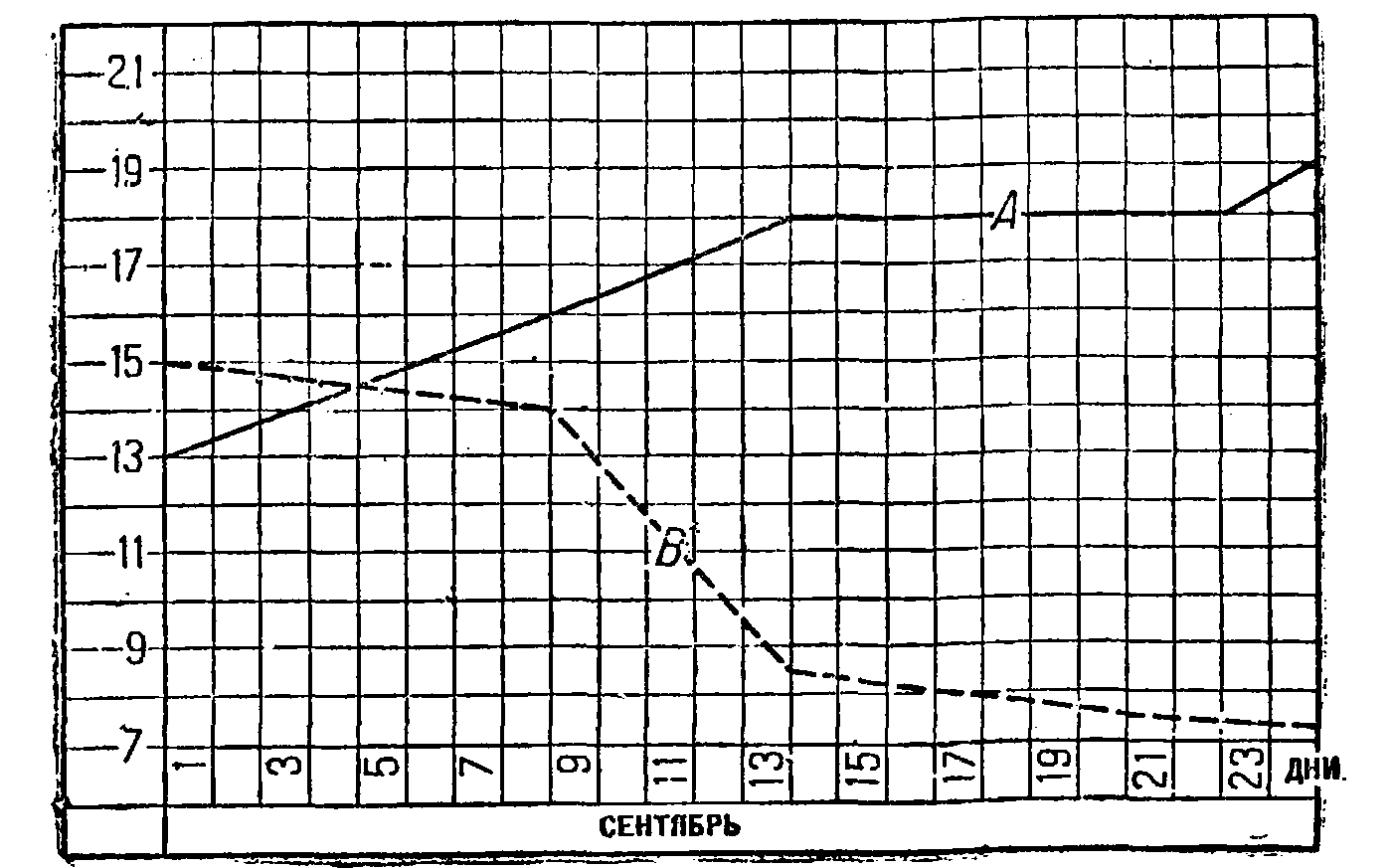

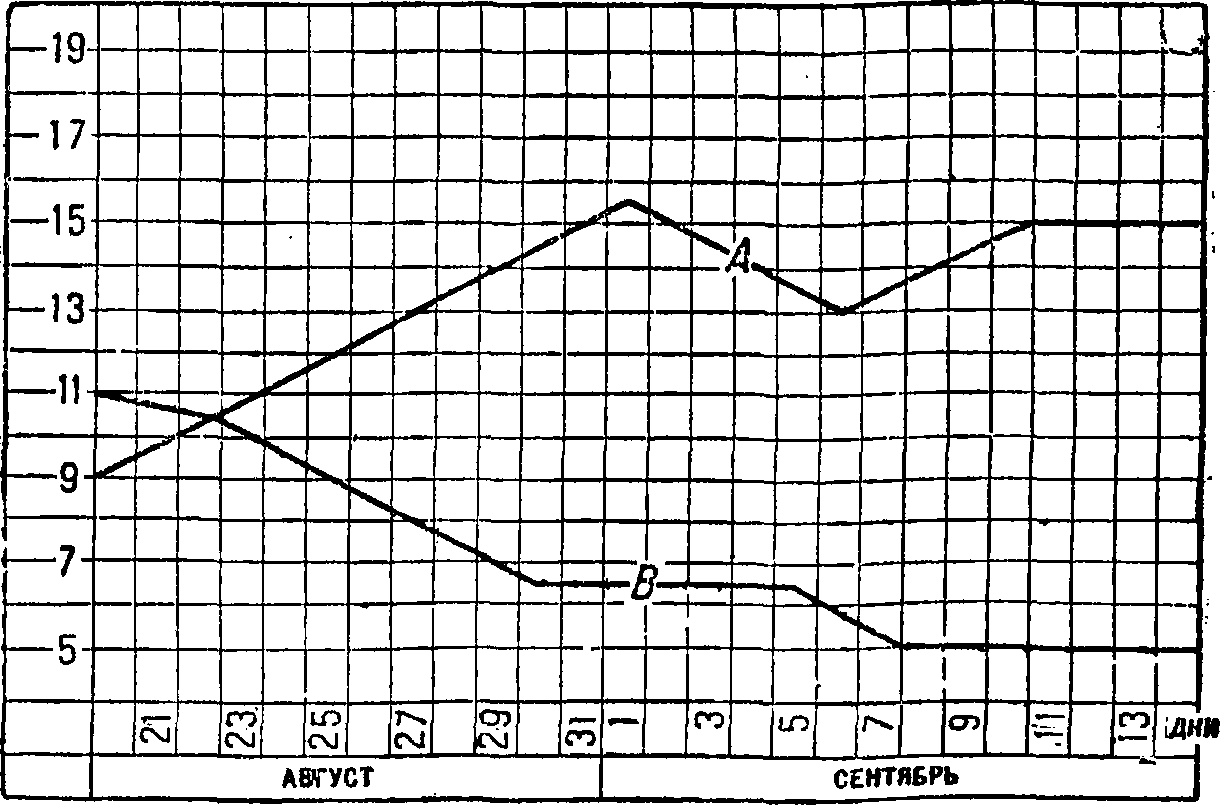

Графическое изображение повышения сахаристости и понижения кислотности дает наглядную картину динамики состава винограда еще на кустах. Нанесение на разграфленной в клетку бумаге точками, соединяемыми в линию, чисел, обозначающих по дням сахаристость и кислотность, дает ясное представление по только о ходе созревания, ио и о тех явлениях, которыми оно сопровождалось. Нормально линия сахаристости дает постепенно повышающуюся кривую, а линия кислотности — понижающуюся. Обе эти линии приобретают прямое направление к моменту физиологической зрелости винограда и в течении некоторого времени идут параллельно. На практике к сбору приступают обыкновенно несколько раньше (неодинаково для каждого отдельного случая) окончательного выпрямления кривых, т. е. до достижения константности сахаристости и кислотности. Это делается для получения первых порций сбора с большей кислотностью и не достигнувших нормальной сахаристости в надежде корректировать состав будущего вина смешением (купажем) с продукцией от последних дней сбора, который пройдет при более высокой сахаристости и при пониженной кислотности.

При наличии недозревших кистей на пасынковых побегах на некоторых сортах винограда их добавляют иногда в общую порцию собираемого винограда для повышения кислотности. Однако этот прием связан с введением в сок свободных кислот, характерных для зеленого винограда; к тому же такой виноград часто бывает в периоде полного заражения оидиумом.

На графике I созревания сорта каберне в Телиани (Кахетия) отмечено повышение сахаристости до 13 сентября, когда оно остановилось на 18 по ареометру Бабо (11,7 Бомэ), а кислотность в то же время упала до 8°/00 на винную кислоту. Такие соотношения для этого сорта в указанной местности нормальны для хорошего года. С 23 сентября кривая сахаристости имеет некоторое повышение в связи с начавшимся процессом подвяливания ягод и концентрацией в них сока вследствие испарения через кожицу.

Подобными кривыми отмечаются все отклонения, которые могут произойти в ходе созревания не только от изменения погоды (наступление холодов, облачности, туманов, недостаток света), выпадения осадков, повреждений ягод вредителями, но и от некоторых культуральных приемов, применяемых в период созревания винограда в винограднике (поливка водою, обрывание листьев и т. п.).

На приводимом графике II изображено понижение сахаристости и кислотности после поливки виноградника в Ганджинском районе.

На этом графике кривые сахаристости и кислотности отмечают понижение сахаристости через 2 дня после произведенной поливки виноградника 30 августа, а именно — с 1 сентября; в дальнейшем — с 6 сентября вследствие прекращения обильной подачи воды корнями кривая вновь поднимается, по не достигает прежней высоты. На кривую кислотности поливка не произвела резкого воздействия, тем не менее сбор винограда начался 13 сентября при пониженной кислотности.

Наступление холодов в период созревания заметно отзывается на ходе сахаристости, а следовательно и на повышении кривой, когда она еще поднимается кверху; здесь сахарообразование как бы приостанавливается, и по меткому выражению французов происходит «обратное движение сока» (retour de seve). В данном случае опасность заключается в том, что в дальнейшем, даже при благоприятных температурных условиях, сахаристость винограда не достигнет оптимальных пределов к тому сроку, когда виноград уже нельзя будет оставлять па кустах вследствие начавшегося его загнивания или в виду наступления более холодных дней. В связи с наступлением холодов также замедляется нормальное понижение кислотности в ягодах, что зависит от уменьшения темпа разложения свободных кислот замедленным дыханием, а также от угнетения подачи корневой системой оснований, идущих па насыщение кислот до пределов нейтрализации некоторых из них.

Изложенное выше относится главным образом к более северным районам виноградарства. В отношении южных виноградников температурные условия в пределах, превышающих норму (выше 30° в среднем в течении 10—12 часов дня), ведут, с одной стороны, к ускорению созревания, — иначе говоря к быстрому увеличению сахаристости и параллельному уменьшению кислотности, — вследствие чего происходит перезревание ягод, а в дальнейшей стадии — заизюмливание их. Дневная жара выше 40° при сухом ветре ведет к ожогам и засыханию ягод. Перезревание ягод как таковое, сопровождающееся полным одеревенением гребней и плодоножек, а следовательно и прекращением притока соков из корней растения, ставит их в условия усиленного испарения воды без ее возмещения. В этих случаях ягоды подвяливаются и готовы в той или иной степени для получения из них особенно сахаристого сусла, идущего для целей приготовления ликерных и крепких вин (сахаристость в этих случаях может доходить до 40% и более). В красных сортах винограда при перезревании наблюдается разрушение красящего вещества.

Процесс увяливания и заизюмливания целых кистей винограда иногда повышается скручиванием и расщеплением гребней, а также использованием действия солнечных лучей путем удаления некоторого количества затеняющих кисти листьев. Тот же эффект может быть получен укладыванием срезанного винограда на соломенные маты на хорошо прогреваемых площадках, как это делают в Португалии, а иногда и в Германии для получения более крепких и в то же время сладких вин (Strohweine). В Сотерне и в северных провинциях Германии увеличение сахаристости ягод достигается воздействием так называемого благородного гниения — при помощи появляющегося на ягодах в сухую и теплую осень грибка Botrytis cinerea.1 Мицелий этого грибка проникает в кожицу ягоды. Самые спелые ягоды, у которых кожица тоньше, заражаются грибком в первую очередь. Проникновение мицелия внутрь ягод связано с питанием грибка за счет их сока, а следовательно и с изменением их состава. При этом мицелий поглощает кислот более, чем сахара. Главное воздействие грибка выражается в повышении испарения через омертвелые клетки кожицы, следствием чего является концентрация сока ягоды и значительное увеличение ее сахаристости. В результате получается более спиртуозное вино, к тому же имеющее своеобразный вкус и характерный букет, ценимый в рейнских и сотернских винах. Ягоды, подвергшиеся благородному гниению, в благоприятных условиях, достигают 45% сахаристости (кроме того Лаборд указывает на увеличение количества глицерина при благородном гниении ягод, придающего маслянистость винам). При дождливой погоде картина резко меняется: зараженные ботритисом ягоды начинают загнивать, выщелачиваются дождем, отрываются от плодоножек, и урожай гибнет.

При сухой и теплой погоде ягоды, подвергшиеся благородному гниению, начинают заизюмливаться, чем еще больше увеличивается их сахаристость. Этот процесс перезревания урожая в исключительных климатических условиях долгого осеннего тепла и умеренной влаги дает возможность получать на Рейне (из сорта рислинга) и в Сотерне (из семильона, савиньона и мюскаделя) исключительные вина почти ликерного характера, чрезвычайно ценные (до 20—25 руб. и более за бутылку). Однако явление благородного гниения и указанное влияние его на урожай на Рейне и в Сотерне происходят не ежегодно. Оно дает там прославленные вина только в исключительные годы, в среднем не более двух раз в десятилетие, обыкновенно же урожай собирается без участия «ботритиса» при нормальной зрелости винограда для указанных районов, причем получаются совершенно «сухие» (не имеющие сладости) вина с повышенной кислотностью на Рейне (8— 10°/Оо и более на винную кислоту) и достаточно крепкие в Сотерне (12,5—13,5°). В Советском Союзе отмечен ботритис как фактор благородного гниения в небольшом количестве в Абрау и в исключительные годы на южном берегу Крыма.

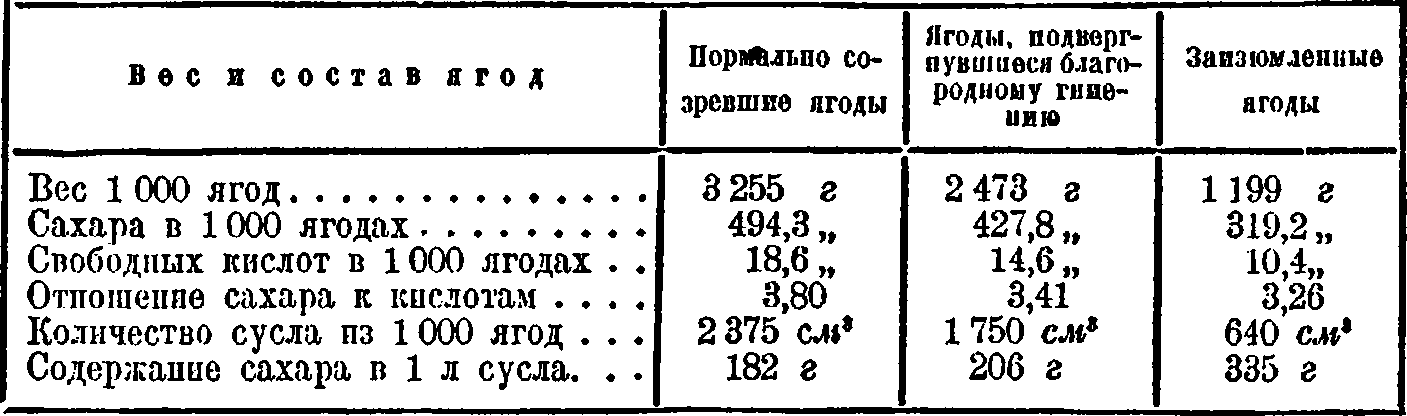

Для выяснения сравнительного состава ягод при сборе их в различных стадиях зрелости на Рейне может служить нижеприводимая таблица Мюллер-Тургау (см. табл. на стр. 20).

Совсем иная картина наблюдается при появлении грибка ботритис цинереа на недостаточно зрелых ягодах и особенно на ягодах, поврежденных градом или личинками вредителей, особенно личинками листоверток. Sclerotinia Fuckeliana, нем. Grauschimmel, или Traubenfaule, и франц. Pourriture grise.

В этом случае грибок вызывает особую болезнь винограда — так наз. серую гниль. Она распространяется и на все зеленые части виноградной лозы, на молодые побеги, на усики и даже листья. Кисть винограда покрывается серым налетом и в конце концов имеет отталкивающий вид грязного ослизневелого комка, так как виноград в данном случае подвергается действию плесеней, бактерий и пр. Состав его сока не только не улучшается, но нарушается в главных своих элементах. Грибок разрушает танин и красящие вещества в красных сортах, а в белых производит (равно как и в красных) глубокие изменения от выделения окисляющей энзимы (оксидазы), вследствие чего в полученных винах возникает болезнь — так наз. касс (побурение), независимо от проникновения сопровождающих серую гниль иных грибов и особенно бактерий (уксусных, турна и пр.). Косвенно ботритис является причиной и горечи вина, развивающейся за счет дубильных веществ. Выходом из положения в данном случае может быть только более ранний сбор винограда с применением сортировки.

Серая гниль за последнее время особенно распространилась в Закавказья, в Анапско-Новороссийском районе и Азербайджане.

Таким образом мы установили общий взгляд на различие степеней созревания винограда в нормальных случаях его сбора, а также в стадиях недостаточной зрелости и перезревания. Нормальная зрелость при установившемся равновесии между повышением сахаристости и понижением кислотности благоприятствует получению сухих легких вин в умеренно теплых районах виноградарства; дефективное содержание сахара и повышенная кислотность характерны для более северных районов и виноградников, произрастающих на высоких местах. Перезревание, вследствие длинного вегетативного периода, большого количества тепла и резко выраженной сухости воздуха — в наиболее южных районах виноградарства — создает благоприятные условия для получения крепких и ликерных вин из винограда с большой сахаристостью и малой кислотностью. В этой обстановке эффект усиливается возможностью использовать подвяливание винограда, являющееся фактором усиления положительных для данного случая качеств винограда.

«Благородное гниение» — частный случай для некоторых отмеченных выше мест, создающий возможность получения винограда с высоким содержанием сахара в условиях благоприятного сочетания тепла и влаги.