ГЛ. 2

ПЕРЕРАБОТКА ВИНОГРАДА НА СУСЛО

Собранный и доставленный в винодельню виноград должен быть раздавлен для нарушения его оболочек и выделения из него сока, получающего во всей своей массе доступ для дрожжевых грибков, размножающихся в благоприятной для них среде.

Старинный и наиболее примитивный способ — раздавливание винограда руками или ногами, в первом случае — на деревянных терках, а во втором — в бадьях, корытах или специальных бассейнах.

В некоторых европейских виноградных районах, например в Бордоском, а также в Испании и Португалии, не оставляющих старых приемов виноделия, считают, что для тонких вин раздавливание винограда ногами наиболее соответствует производству утонченного продукта. Однако ввиду кропотливости этого способа, к тому же связанного с продолжительным соприкосновением сока винограда и твердых частей (особенно кожицы) с воздухом как опасным окислителем и средой, содержащей элементы заражения вредными микроорганизмами, он заменяется более совершенными способами и находит некоторое применение лишь в глухих и бедных виноградных районах.

В Советском союзе в связи с переходом единичных бедняцко-середняцких крестьянских хозяйств в колхозы указанные выше примитивные способы отходят в область истории. Кропотливое и неопрятное раздавливание винограда ногами и руками во всех наших винодельческих районах заменяется механизированным. Если же теперь иногда и встречается кое-где применение такого способа, то это надо отнести за счет косности, которая всегда была свойственна отсталым, единоличным хозяйствам. Все наши лучшие совхозы и колхозы бесповоротно бросили или уже бросают этот способ переработки. Стоимость переработки винограда механизированным способом оказывается несомненно более производительной. Только при выделке десертных вин (на южном берегу Крыма) еще и теперь применяется растирание винограда руками ввиду отсутствия соответствующих машин, могущих хорошо отделять заизюмившиеся ягоды от гребней и в то же время дать материал необходимого качества.

Переходим к описанию машин, аппаратов и приборов, которые находят применение в культурных винодельческих хозяйствах.

ВИНОГРАДНЫЕ ДРОБИЛКИ

ПРОСТЕЙШИЕ ВИНОГРАДНЫЕ ДРОБИЛКИ — ФУЛУАРЫ

Механизм виноградных дробилок, имеющий целью раздавливание одних только ягод, состоит из двух параллельно поставленных в одной плоскости вальцев, между которыми должен быть пропущен равномерно подаваемый виноград. Так как деревянные вальцы по своей скорой изнашиваемости и подверженности разбуханию и рассыханию оказались непригодными, теперь применяются только металлические и главным образом чугунные вальцы, для уменьшения веса — полые, диаметром 20—25 см. Соприкосновение виноградного сока с их поверхностью не может вызывать опасений, так как оно очень непродолжительно. Тем не менее чистота их должна быть безукоризненной; особенно недопустима на них ржавчина. Чтобы устранить всякое воздействие железа, следует чугунные прогретые вальцы смазывать смесью сала, воска и канифоли, взятых в равных количествах или с некоторым преобладанием сала.

Если виноград поступает на дробилку уплотненными порциями, то между вальцами часть ягод может пройти нераздавленной. Это нежелательное явление, равно как и продвижение иногда случайно проникающих в дробилку посторонних предметов (веток, камней, щепок и пр.) устраняется автоматическим изменением расстояний между вальцами путем различных несложных приспособлений. Расстояние между вальцами (меньшее, чем диаметр ягод винограда, подвергающегося раздавливанию) регулируется большим или меньшим сближением вальцов, причем учитывается свободное прохождение гребней.

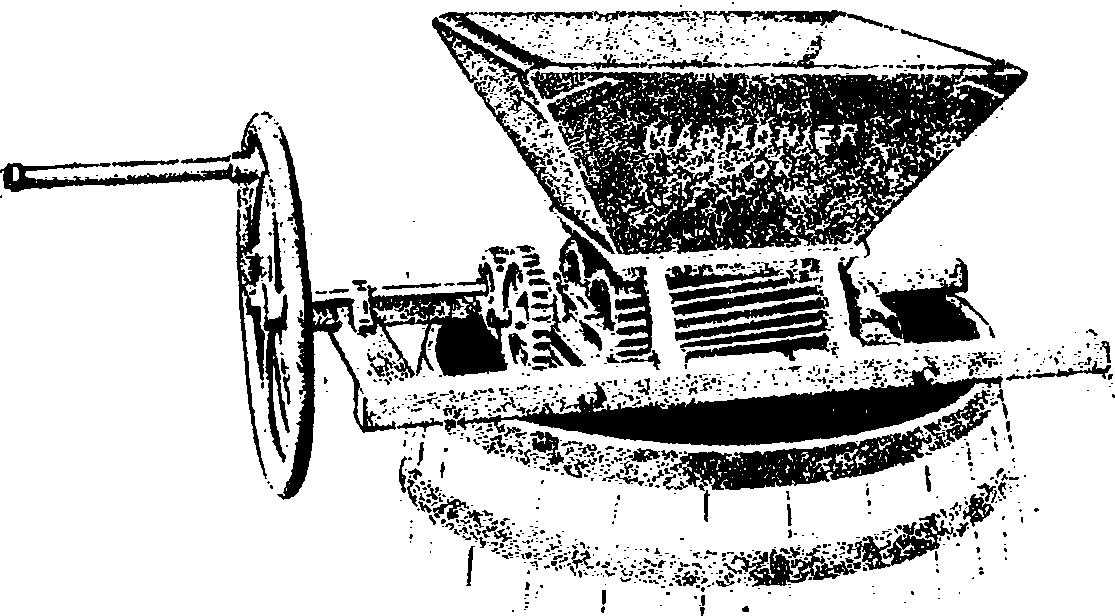

Вальцы по всей своей длине (0,7—1 м) во избежание бесполезного скольжения нераздавленного винограда имеют на поверхности спиральную ребристость (рифление), направленную на каждом из вальцов в противоположную сторону. Степень ребристости играет немаловажную роль. Малая ребристость ведет к накоплению плохо продвигающейся массы, а слишком сильная может вызывать раздробление твердых частей винограда. Ребристая поверхность вальцов, а также вращение их при помощи разного размера шестерен с различною скоростью и во взаимно противоположных направлениях, способствует поступательному продвижению подаваемой массы винограда через вальцы (рис. 8).

Рис. 8. Простейший виноградная дробилка на деревян. брусках.

В большинстве дробилок взаимная скорость движения вальцов находится в отношении 4:3. Дробилки работают настолько быстро и совершенно, что даже при переработке красного винограда (некрасильного) не наблюдается растирания клеток кожицы, и возможно получить из него почти неокрашенный, бесцветный сок.

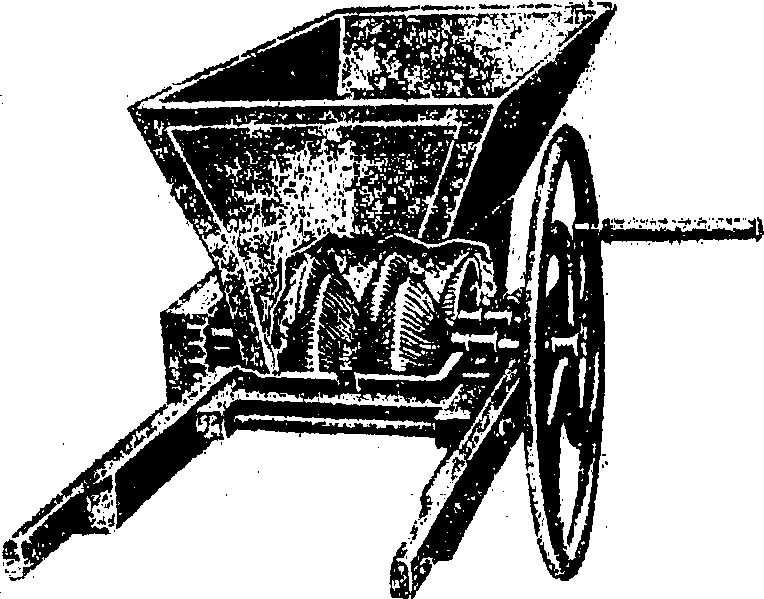

Некоторые конструкторы вместо горизонтальных вальцов применяют два вертикально стоящих ребристых (рифленых) полых диска, имеющих в разрезе форму двух концов, сложенных основаниями (рис. 9).

Производительность дробилок различна в зависимости от их размера и непрерывности подачи достаточных порций винограда.

Обыкновенно при средних размерах (при длине вальцов 0,7—1 м) они могут переработать в день до 8—10 т свежего винограда при двух сменяющихся рабочих у ручного маховика, который может быть заменен шкивом с ременным приводом.

Рис. 9. Дробилка с вертикальными досками.

Такого устройства дробилки производятся всеми заграничными конструкторами (Мабилль, Мармонье, Майфарт, Духшер, Кок, Ворморель и др.). В СССР они изготовляются на заводе № 4 Крыммашстроя в Керчи, а также на госзаводах в Тифлисе, Одессе, Еленино (Ганджрайон).

Различие конструкций дробилок различных заводов сводится к изменениям поверхности цилиндров и к приспособлениям, изменяющим скорость движения отдельных цилиндров, а также обеспечивающим их сближение и раздвигание.

Дробилки описанного простейшего типа могут приводиться в движение механическими двигателями. Тогда они устанавливаются в определенном месте над передвигающимися па колесах приемниками.

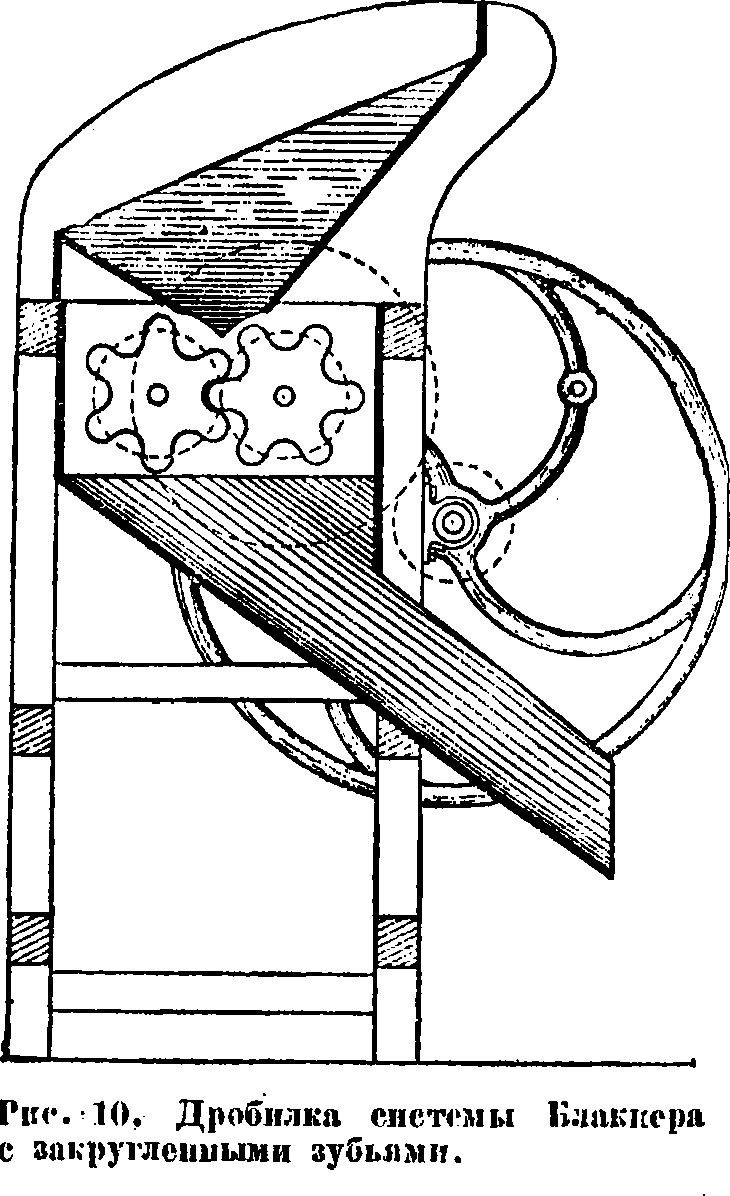

Заслуживает еще упоминания дробилка системы Блакпера (рис. 10). В ней вальцы — с 6 закругленными зубьями, получающими вращение навстречу друг другу и всегда находящимися один от другого на определенном расстоянии.

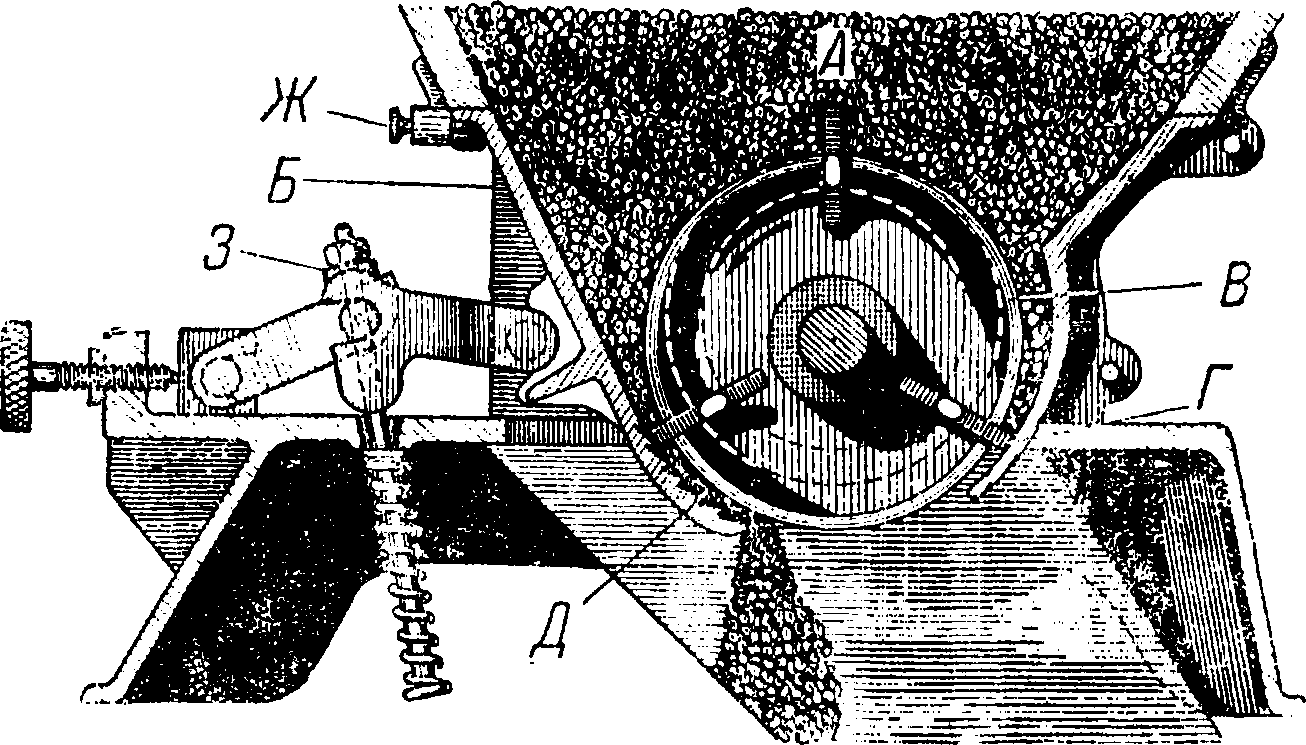

На рис. 11 изображена дробилка бр. Симон. В ней роль цилиндров выполняют неподвижная рифленая боковая стенка Б и вращающимся вал В, на котором насажены выдвигающиеся и вдвигающиеся стержни- лопатки Г. Виноград из воронки А попадает в узкое пространство Д, где при своем продвижении раздавливается между валом В и стенкой Б. Приближение последней к валу регулируется специальным винтом Ж. Этим достигается определенная степень давления, соответствующая величине ягод поступающего в переработку винограда. Кроме того в дробилке бр. Симон предусмотрено автоматическое отодвигание стенки Б при помощи пружинящего рычага 3 на случай прохождения в пространстве Д твердых предметов (мелких камней, веток, щепок и пр.). Таким образом раздавливание винограда в этой машине происходит в постепенно суживающемся канале, причем целость гребней, кожицы и семян винограда не нарушается. Имея сравнительно простое устройство, дробилка бр. Симон легко чистится и дает совершенное выделение сока из ягод. По заграничным данным (Пакотте, Вюлье и др.) она увеличивает выход жидкого сока примерно на 5% по сравнению с дробилками другого устройства.

Рис. 11. Дробилка Симона.

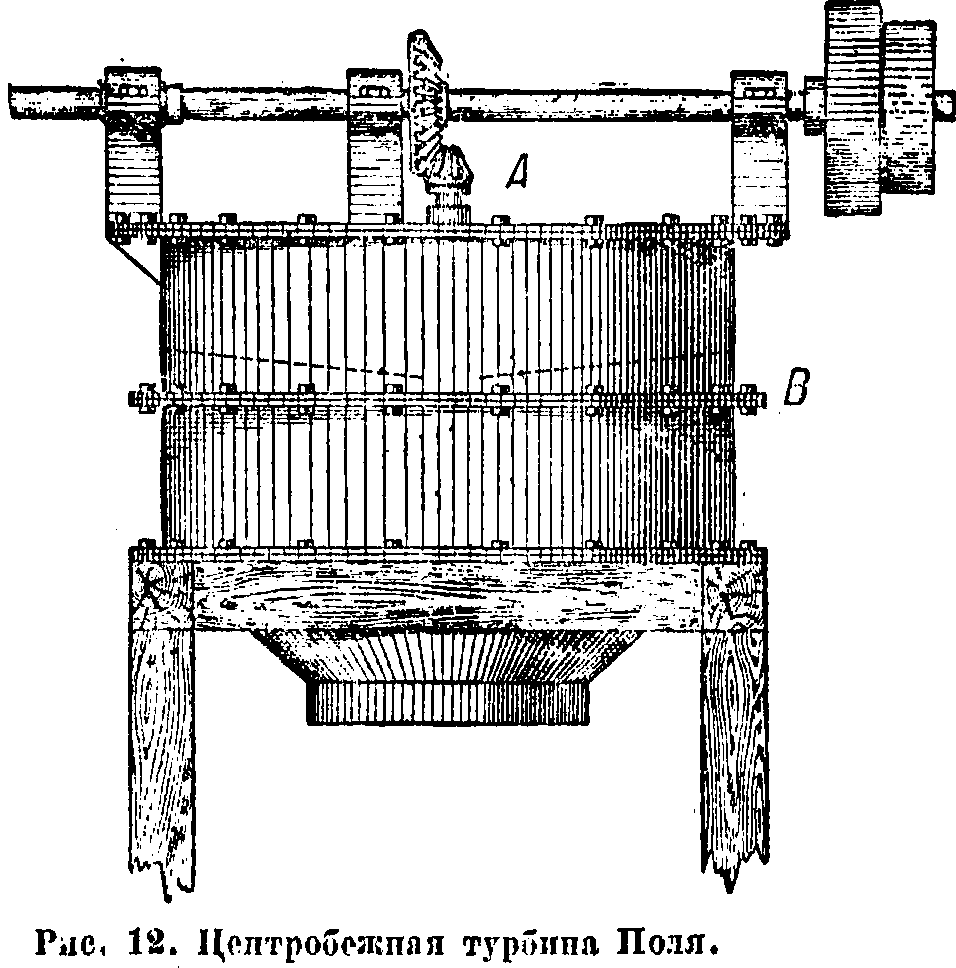

На совершенно ином принципе основано устройство механизированной дробилки П. Поля. В схематическом изображении (рис. 12) центробежная турбина Поля (так ее называют в отличие от других дробилок) представляет собою металлический цилиндр Л, в котором поступающий виноград разбивается об его стенки от вращения находящегося внутри его двух платформ В. Производительность турбины Поля при двигателе в 4—5 лош. сил может быть доведена до 200 т в день. Эта машина пригодна для больших виноделен при непрерывной доставке винограда и подаче его черпальной машиной (норией).

На рис. 13 приведено схематическое изображение такой турбины (4), под нею имеется горизонтальный цилиндр (С), с. решетчатым дном для стока жидкости. Выжимки и гребни имеют выход через отверстие D. К недостаткам турбины Поля следует отнести раздробление на очень мелкие частицы кожуры винограда, долго остающейся в сусле во взвешенном состоянии. Преимущество же со заключается в относительно большем отделении жидких частей от твердых.

Дробилки, каково бы ни было их устройство, дают в результате компактную массу виноградного сока вместе с гребнями, кожицей и семенами.

Рис. 13. Турбина Поля (А) со сточной камерой (С) и черпальной машиной (В).

В дальнейшей стадии производства необходимо наиболее совершенное отделение жидкости, что достигается прессованием, производимым при выделке белых вин до брожения, а при выделке красных — после него. Во всяком случае соприкосновение виноградного сока с мезгой (кожицей и семенами) и гребнями сопряжено с экстрагированием из них некоторых веществ.

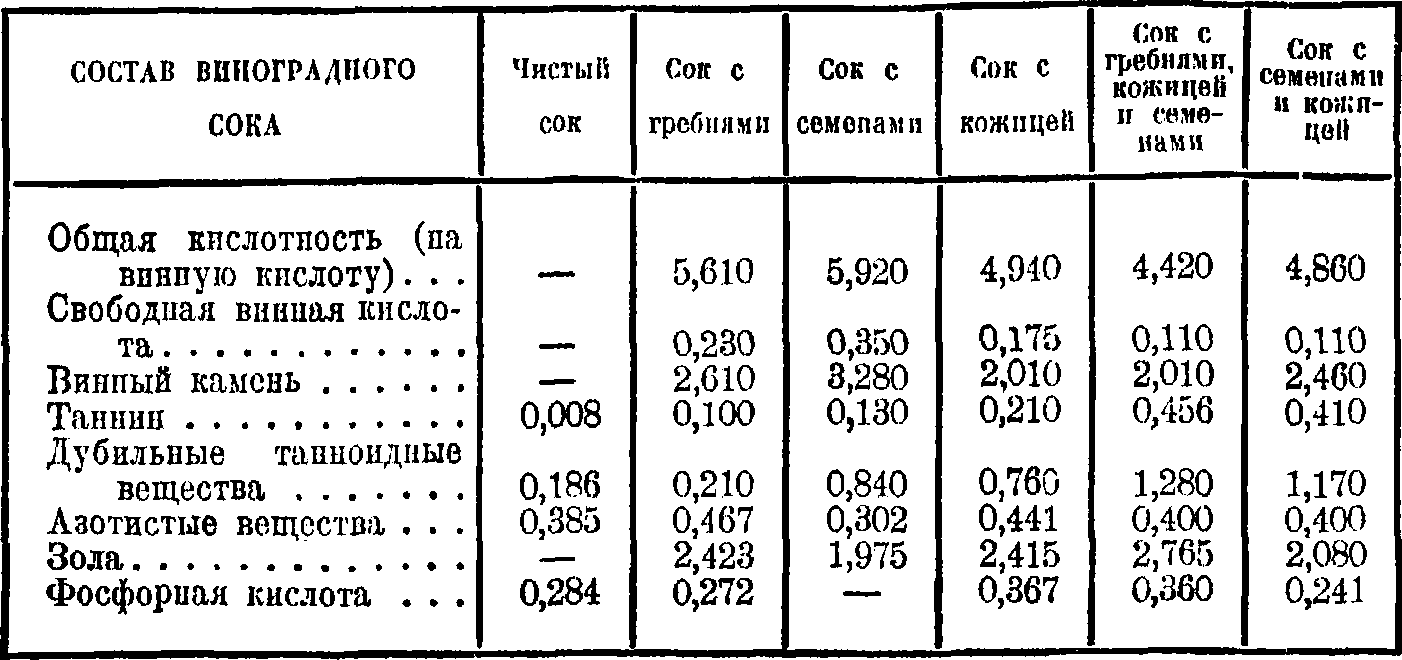

По данным Пакотте, приводимым здесь в извлечении, масса раздавленного винограда в зависимости от содержания в ней тех или других элементов винограда включает следующие вещества (граммы в литре):

Из этих данных видно, насколько может изменяться сок, если он находится в соприкосновении с гребнями и другими твердыми частями винограда. Особенно рельефно это выступает в отношении танина и дубильных веществ вообще.

Значение указанных в вышеприведенной таблице веществ для формирования вина очень велико, так как спирт, образующийся в нем вместе с кислотами, в первых же стадиях брожения, является растворителем их. Таким образом элементы состава твердых частей винограда входят во взаимную диффузию с вином. При выделке белых вин это не имеет большого значения, так как они — результат брожения чистого сока винограда. Для красных же вин присутствие кожицы и семян в бродящей жидкости — в большинстве случаев необходимое условие. Таким образом при изготовлении красных вин возникает вопрос о наличии гребней. Гребни содержат много воды (50—70%), почти совсем не содержат сахара, который мог бы играть роль в продукции спирта, имеют очень мало кислот, достаточное количество солей и много веществ грубого вкуса, терпких и горьких (таноидов). Последние преобладают и придают им специфический вкус. Что касается солей, содержащихся в гребнях, то их солено-землистый привкус также находит отражение в будущем вине. В дальнейшем соли вместе с таноидами маскируют тонкость производимого вина в течении многих лет. Особенно это ощутительно в молодых винах; в очень же старых (красных) винах грубость гребневого вкуса уменьшается, что заметно даже в старых кахетинских винах, подвергшихся длительной мацерации на гребнях.

Если к этому прибавить, что гребни вбирают в себя эквивалентное с выделенными составными их жидкими частями (водою) количество вина, то их присутствие неизбежно связывается с уменьшением крепости получающегося вина. Таким образом если обсудить значение оставления гребней в бродящем сусле, то плюсом остается только то облегчение, которое они дают для прессования, являясь при этом процессе естественным дренажем в отпрессовываемой массе. К этому вопросу мы будем иметь случай вернуться в дальнейшем изложении. Теперь же только добавим, что вина, бродившие без гребней, всегда признаются лучшими при сравнительных экспертизах образцов, сделанных из одного и того же материала.

Отделение гребней входит все более и более в практику рационального виноделия. Оно ускоряет осветление вина, заметно увеличивает содержание в нем спирта, а в красных винах способствует более интенсивной их окраске. Не нужно также забывать и того, что сусло с удаленными гребнями дает экономию в объеме посуды, а также требует меньшего объема и меньшего количества прессов.

Если согласиться с тем, что гребни, в особенности зеленые, содержат избыток органических кислот, что важно для малокислотных сусел южных районов, то при удалении гребней кислотность вина может быть восполнена в точно дозированных количествах добавлением кислот.