ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (ДЕГУСТАЦИЯ)

Органолептическая проба представляет собою способ, издавна применяемый опытными виноделами как для наблюдения за развитием вина и его созреванием, так и для суждения о качестве вина и для его оценки на основании внешнего вида, запаха и вкуса.

Вкусового анализа нельзя избежать, прежде всего, в тех случаях. когда надо определить едва уловимые различия между отдельными винами в отношении их характера и качества. Для этого обычный химический анализ оказывается недостаточным. Два вина одинакового химического состава могут значительно отличаться по вкусу; действительно, отдельные вина именно по своему характеру, букету или аромату бывают настолько различными, что обычные химические исследования не могут дать ценных указаний, даже если они распространяются на ароматические вещества и их комбинации.

Техника дегустации может быть освоена опытными специалистами в таком совершенстве, что они в состоянии, пользуясь только дегустацией, следить за развитием вина и определять необходимость применения тех или иных мероприятий.

Практики умеют с достаточной точностью устанавливать время переливки, купажа и даже наиболее благоприятное время для розлива в бутылки, т. е. наиболее благоприятный срок выдержки в бочке, только путем одной органолептической пробы, без применения дополнительных химических исследований.

К тому же, в Германии органолептической пробой до сих пор еще пользуются для определения качества и продажной стоимости вин разных типов одного и того же предприятия. Не следует упускать из виду, что именно имеющие вкус и запах вещества делают вино привлекательным для потребителя, гармоничным, молодым или старым, здоровым или порочным.

Поэтому вино надо рассматривать как совокупность отдельных вкусовых составляющих, и в вине должна быть достигнута их гармония. Точность выводов органолептической пробы зависит от способности дегустатора к распознаванию этих составляющих.

Химическим анализом вина определяют отдельные вещества, поскольку они имеют значение и могут быть определены, а дегустацией — ощущение, получаемое от совокупности веществ, образующих вкус, что позволяет оценить гармонию вкуса и типичность вина. Кроме того, дегустацией пользуются, чтобы определить, какие пахучие и вкусовые вещества обусловливают характер вина, и на основании этих отдельных впечатлений пытаются составить общее впечатление. В особенности это важно при определении отдельных стадий развития вина.

От большей или меньшей остроты обоняния и вкуса дегустатора при выявлении определенных веществ и состояний зависят ценность и полезность его заключений.

Это опять-таки требует обширных знаний о том, как влияют на вкус отдельные подвальные приемы и подсобные средства. Одно дополняет другое.

Границы органолептической пробы

Подобно тому как при химическом исследовании вина точность исследования ограничена, так и при органолептической пробе также существуют границы объективного восприятия.

Следовало бы знать, до какого предела проба еще остается объективно правильной и когда дегустация уже утрачивает правильность и становится субъективной. Словом, следует установить предпосылки, необходимые для объективной, насколько возможно, дегустации вина.

Эти предпосылки относятся, во-первых, к дегустатору, во-вторых,—к самому напитку, и в-третьих,—к влиянию окружающих условий при пробе.

- Искусство правильной оценки вина на основании органолептической пробы является врожденной способностью; не все ею обладают. Только путем изучения, путем упражнения в течение долгих лет возможно развить и обострить эту врожденную способность.

Дегустация основана исключительно на ощущении. Все ощущения, несмотря на многообразие, подчиняются чувству приятного или неприятного. Этим обусловливается определенная субъективность чувственного восприятия. Очень трудно объяснить свои ощущения, еще труднее определить их количественно. К тому же они более или менее скоро забываются. Острота восприятий у различных людей неодинакова и зависит также от возраста.

Затем, восприятие и оценка очень зависят от соответствующей отправной точки дегустатора, от его привычки и его представлении о «типичном». Если к этому присоединяется излишняя самонадеянность, уверенность в своей профессиональной непогрешимости и переоценка привычного вина или характера винодельческого района, то объективная оценка заранее становится невозможной. Это относится как к виноделам, так и к доверенным лицам, которым поручен контроль за изготовлением вина.

Знание соответствующих типов отдельных вин в данной винодельческой местности или даже вин одной или нескольких стран возникает вследствие возможности длительного их сравнения, а также очень хорошей памяти в отношении типичных видов различий этих вин, их годов и сортов.

Путем дегустации легче удается определить по вкусу характер чаще всего повторяющихся годов урожаев и сортов винограда, а также — сообщаемый винодельческим районом. Тонкие видовые признаки, зависящие от местоположения, в более узком смысле от местного климата и почвы, т. е. от расположения в отдельном владении, а также их происхождение, не так легко поддаются определению путем дегустации. Для большинства людей это определение недоступно или осуществимо только в пределах известной дегустатору ограниченной области, но и то только в определенный промежуток времени или для определенных знакомых вин или фирм, так как подвальная обработка вин в настоящее время оказывает более существенное влияние на создание типа вина, чем местоположение виноградника. При этом часто утрачиваются типичные видовые признаки определенной местности (при сбраживании в танке и при сохранении остаточного сахара).

Наряду с этими общими познаниями о типах вин, которые можно более или менее освоить путем часто повторяемых, сознательных и контролируемых дегустаций, надо еще знать, как влияют на качество вина отдельные технологические приемы, способ выработки вина, переливка, оклейка, аэрация, внесение сернистого ангидрида и т. д. Основательное знание подвальной техники является необходимой предпосылкой для использования органолептической оценки вина при производственном контроле, в то время как незнание ее ограничивает значение результатов дегустации.

Пробующий вино должен быть свободным от предвзятости, он должен стремиться к наибольшей беспристрастности ощущений. Поэтому никогда не следует оценивать вино, каково оно «на мой вкус», а надо разбираться, каков его вкус сам по себе. Для этого требуется проверка посредством более частой закрытой пробы и повторной пробы, чтобы получить уверенность в невозможности ошибки. Этим чаше всего ограничивается непредвзятая оценка вина. Она зависит еще от соответствующего расположения дегустатора, от состояния его здоровья и самочувствия.

Болезненное состояние, нездоровье, расстроенный желудок и т. д. обычно исключают возможность объективной оценки, как и насморк, вызывающий выключение важного органа чувств. Отвлечение внимания холодом, жарой, болтовней, посторонними запахами, как духи, табачный дым и т. п., также чрезвычайно неблагоприятно влияет на качество оценки. Утомление, создающееся во время дегустации, даже частичное утомление чувства вкуса при слишком большом числе проб, приводит к необходимости перерывов между пробами или даже отмены всего процесса дегустации, если создается впечатление, что тонкие различия уже не улавливаются в достаточной мере.

Объективность оценки вина зависит также и от того, производится ли она сосредоточенно и внимательно или поверхностно, а следовательно, менее точно. Именно при шаблонном подходе при дегустации иногда дают очень предвзятую оценку, т. е. не очень добросовестную.

Пища или напитки, принятые перед дегустацией, также влияют на правильность оценки. Употребление острых соленых, пряных блюд, сыра, орехов, пива, спиртных напитков, всевозможных сладостей перед дегустацией исключают возможность точной оценки.

Курение почти не мешает дегустатору-курильщику, но мешает работающему вместе с ним некурящему дегустатору, как и духи, мыло, крем для кожи и т. д.

Понятно, что хорошая, безупречная оценка вин невозможна при несоблюдении техники дегустации, при неправильном заборе проб, в плохих условиях освещения и т. п.

- При производственном контроле надо уметь различать, какие вещества в вине обусловливает его тип или нормальное состояние, его чистоту или пороки. Дегустатор должен развить чувствительность вкуса также в этом направлении, чтобы уметь ответить на вопросы, почему вкус вина именно таков: какие вкусовые вещества тому причиной и почему — например, является ли причиной этого спирт (жгучие вина) или кислотность (жесткость или мягкость), слишком ли много или слишком мало в вине тела (экстракта), или же отсутствует глицерин; слишком ли много содержится в вине углекислого газа (острые, покалывающие вина) или слишком мало (усталые Вина), почему вино обладает грубым или металлическим вкусом, или тупым и сухим; гармоничен ли остаточный сахар, имеется ли в вине благородная сладость или оно только односторонне сладко; чего не достает в вине для его полной гармонии. Требует ответа и такой вопрос, как можно изменить тот или иной вкус применением соответствующих мер и т. п. Многое можно с достаточной точностью определить пробой на вкус, по запаху. Граница возможностей этих определений создается сама собою. В сомнительных случаях для получения окончательного решения следует обратиться к химическому анализу.

В то время как почти на каждой стадии развития вина возможны его проба и его описание, далеко не всегда можно судить о нем и оценивать его. Вообще невозможно раз навсегда установить окончательную оценку вина, так как оно находится в состоянии непрерывного развития, в ходе которого происходит как повышение, так и понижение его качества, а также изменяется его характер. В зависимости от качества вина и от тщательности ухода за ним происходит его улучшение и вино сохраняет свои достоинства дольше или короче.

Вкусовая оценка соков почти невозможна так же, как и оценка молодых, еще не перебродивших вин. Невозможна также правильная оценка вин, состояние которых нарушено вследствие перевозки, фильтрации, розлива в бутылки. О них можно судить только по состоянию в данный момент. Сказанное относится к слишком охлажденным и слишком нагретым винам, к винам мутным, а также больным или порочным; обсуждение и описание таких вин возможно, но невозможно дать им окончательную оценку.

Последовательность подачи проб, их подбор и число ограничивают возможность оценить их соответственно действительности. После пробы красного вина не следует пробовать белое. После южного сладкого вина кажется невкусным менее сладкое вино. Вообще предыдущая проба в какой-то степени всегда влияет на оценку следующей за ней.

Восстановлению вкуса помогают глотком воды, кусочком не имеющего постороннего вкуса хлеба или перерывом дегустации. Восстановление вкуса особенно важно при напряженной дегустации множества проб, особенно шампанского, уже не говоря о спиртных напитках. Сорта вин с навязчивыми букетами, больные вина мешают пробе. Разнообразие в качестве вин также иногда делает невозможным оценку большого числа их в один прием.

На основе всех этих зависимостей и взаимоотношений создана определенная, техника для органолептического анализа, неуклонно совершенствующаяся со времени римлян, установивших ее основные правила.

- На непредвзятость дегустации оказывают влияние также окружающие условия. Поэтому помещение, используемое для дегустации, должно быть приспособлено в соответствии с точно определенными требованиями. Например, дегустация в подвале допустима только при соблюдении определенных условий и ограничена. Для ответственной дегустации, для установления цены, для судебной экспертизы и т. п. подвальные помещения почти всегда слишком темны, сыры, холодны, полны запахов.

Дегустационные бокалы также оказывают влияние на пробу. Значение их формы и величины, степени чистоты обычно недооценивается, как и значение способа забора пробы из бочки.

Техника органолептической пробы

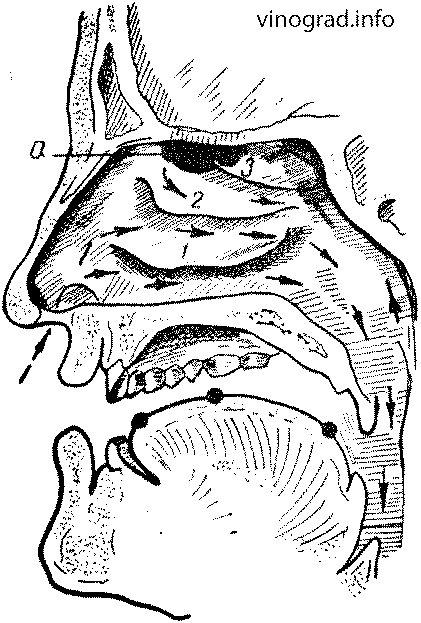

Рис. 160. Продольный разрез через нос и полость рта:

а—обонятельная область в третьей, верхней носовой раковине, Три точки на языке указывают положение вкусовых луковиц на конце, по бокам и в глубине языка.

Одной из важнейших предпосылок для надежной органолептической пробы вина является способность дегустатора к распознаванию на вкус и по запаху. Большая или меньшая острота вкуса и обоняния — свойство врожденное, а умение распознавать может и должно быть достигнуто путем упражнения, так как это необходимо для устранения возможных сознательных или бессознательных ошибок.

Поэтому начинающему дегустатору надо иметь хотя бы основные сведения о восприятии вкуса и запаха, чтобы он по крайней мере овладел механикой обоняния и вкуса. Иными словами, он должен быть ознакомлен со своим вкусовым аппаратом, должен научиться правильно пользоваться им и стремиться к его усовершенствованию.

Органом обоняния является нос. Ощущение запаха создается вследствие занесения пахучих веществ в нос с вдыхаемым воздухом. В самой верхней части слизистой оболочки носа, в верхней из трех носовых раковин, лежащих одна над другой, непосредственно под решетчатой костью находится обонятельная область (рис. 160). Большая часть нормальной струи дыхания проходит мимо обонятельной области (стрелки), только при выдыхании или при принюхивании создаются вихри воздуха в полости носа; охватывающие также и обонятельную область.

Обонятельная слизистая оболочка защищена, так как лежит на достаточном расстоянии от ноздрей, т. е. не в непосредственной струе вдыхаемого воздуха. Ее размер примерно 600 мм2. От нее идут обонятельные нервы непосредственно к обонятельным луковицам в мозге. В обонятельной слизистой оболочке оканчиваются также нервные волокна, передающие осязательные ощущения, которые часто бывают связаны с запахами.

Пахучие вещества проникают к обонятельной слизистой оболочке при вдыхании через ноздри, но лишь очень несовершенно, так как место, где создается ощущение запаха, не находится собственно на пути струи воздуха. Чтобы можно было отчетливее ощутить тонкие и тончайшие пахучие вещества, они должны проникнуть в нос снизу вверх. Это можно ускорить, создавая посредством пронюхивания, когда диафрагма делает короткие малые дыхательные движения, воздушный вихрь, доставляющий пахучие вещества вверх. Глубокие вдыхания не увеличивают ощущения пахучих веществ, так как они переносятся только в легкие.

К тому же в дегустационном стакане имеется только ограниченное число пахучих молекул. Если они извлечены дыханием, но не достигли обонятельного эпителия, то ощущение запаха не получится до тех пор, пока не освободятся новые пахучие молекулы. Поэтому никогда не следует наполнять бокал до краев; над поверхностью вина необходимо оставить в бокале пространство для накопления в нем пахучих молекул.

Круговым покачиванием стакана следует привести в движение поверхность вина, чтобы ускорить их выделение; этим повышается ощущение запаха.

Пахучие вещества могут ощущаться также и при выдыхании, причем они в струе выдыхаемого воздуха проникают из полости глотки в нос, когда после проглатывания открывается небная занавеска, закрывающая носоглотку. Некоторые ощущения, воспринимаемые нами как вкусовые, в действительности обусловлены обонянием, но так как восприятие запаха бессознательно, мы относим эти ощущения к вкусовым. Так называемое послевкусие вина не всегда складывается из чисто вкусовых составных частей, но также из обонятельных.

Вследствие своеобразного положения обонятельной области при насморке, катаре, т. е. при всех случаях разбухания слизистой оболочки «оса, обоняние невозможно и даже ощущение изменяется, так как струя воздуха, несущая пахучие вещества, не проникает к месту их восприятия.

Физиологи различают чистые, собственно обонятельные ощущения, не относящиеся к обонянию. Последние одновременно сопровождаются ощущением давления, укола или температуры (например, сернистый ангидрид вызывает колючий запах, углекислота—щекочущий, уксусная кислота— царапающий). Существуют также запахи, ощутимые на вкус, если одновременно создается вкусовое ощущение.

Все это должно быть учтено при пробе вина для соответствующего действительности впечатления и устранения различных влияний, обмана чувств и т. п. Не следует забывать также и о том, что настроение всегда имеет решающее значение при дегустации. Во всяком случае здесь много значит и привычка.

Говоря о знатоке вина, что у него тонкий язык, этим самым уже называют главную часть органа вкуса. Ощущение вкуса создается главным образом через слизистую оболочку языка, однако не на всей ее поверхности, а на конце, боковых краях и у основания языка, где расположены вкусовые сосочки (рис. 161 и 162). На середине языка и на его нижней поверхности их нет. Эти части не воспринимают раздражения вкусовыми веществами, но ощущают давление, холод, тепло, гладкость или шероховатость. Губы, слизистая оболочка щек, десны и твердое небо не ощущают вкуса, во всяком случае у взрослого человека; они только осязают. Но вне языка вкусовые луковицы находятся также позади, на мягком небе, но не на небной занавеске.

Рис. 161. Схема расположения мест ощущения вкуса на языке: а— кончик с вкусовыми сосочками, служащими главным образом для восприятия сладкого вкуса; б—боковые части языка с сосочками служащими главным образом для восприятия кислого и соленого; в—основание языка с сосочками, служащими главным образом для восприятия горького.

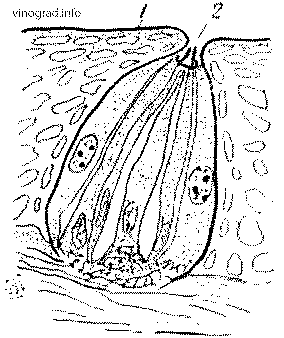

В полости рта вкусовые луковицы (рис. 162 и 163) расположены в различных местах; они находятся на так называемых сосочках. Имеется три вида вкусовых сосочков — желобовидные, листовидные и грибовидные. Вкусовые сосочки, по-видимому, обладают способностью различным способом реагировать на отдельные вкусовые впечатления.

Так, вкусовые сосочки, скрытые в задней части языка, ощущают главным образом горечь (горечь в действительности обычно ощущается задней частью языка), в то время как грибообразные бугорки на конце языка реагируют главным образом на сладкое, а края языка больше на кислое и соленое.

Рис. 162. Разрез через желобовидный сосочек у основания языка с 10 срезанными вкусовыми сосочками 1. Следует обратить внимание на защищенное и прикрытое положение вкусовых сосочков в бороздке ямки 2 между бугорком и валикам 3.

Стенки ямки валикового бугорка у взрослого человека, по Ельце, содержат не более 100—150 вкусовых сосочков, следовательно, все 8 валиковых бугорков — не более 1000 сосочков. До 100 листовидных вкусовых сосочков расположено на каждой стороне, а на обеих сторонах языка по 100 грибовидных сосочков содержат по 3—4 вкусовые луковицы; в общем, вкусовой аппарат взрослого человека содержит около 2000 луковиц (в юности — больше, с возрастом их число уменьшается).

Степень восприятия вкуса на языке и в полости рта распределена весьма неравномерно. Только в местах, указанных выше, находятся вкусовые сосочки и там же оканчиваются нервные волокна, передающие раздражение в мозг. Ощущение вкуса в задней части языка длительнее и устойчивее, чем в передней его части. Это объясняется строением сосочков желобовидных или листовидных. Только грибовидные сосочки (на конце языка) стоят свободно, легкоподвижны и поэтому реагируют очень тонко и быстро, но ощущение также быстро исчезает.

Чтобы при дегустации получить равномерное и как можно более правильное вкусовое впечатление, анализ вкусовой пробы, следует равномерно распределить дробный глоток во рту, по возможности на все участки вкуса. При этом необходимо орошать вином язык при одновременном втягивании небольшого количества воздуха.

Рис. 163. Разрез через вкусовую почку: 1 —плоский эпителий, 2— вкусовая пора (увеличено в 500 раз).

Орошение языка имеет еще и другое значение.

Когда вино находится в полости рта, растворение пахучих и ароматических веществ значительно сильнее, чем при питье маленькими глотками из стакана. Впечатление от пробы повышается уже благодаря движению органов восприятия (орошение грибовидных сосочков жидкостью). Перекатыванием вина по языку вперед и назад стремятся создать равномерное и одновременное раздражение всех вкусовых сосочков. Если же в соприкосновение с вином приходят только некоторые вкусовые сосочки, вкусовое впечатление будет неясным и изменится при вторичном глотке. Следует также по возможности придерживаться, особенно при сравнительной пробе, одного и того же размера глотка и одинаковой длительности глотания. Этого всегда можно достигнуть путем упражнения.

При орошении рта имеется время, чтобы установить преобладающее, наиболее характерное впечатление, и после того как жидкость выплюнута, наблюдать остающееся во рту послевкусие. Жевательные движения облегчают эти определения.

Только полностью освоив механику восприятия вкуса, можно быть уверенным в том, что одно и то же вино не получит разную оценку. Соответствующий действительности вывод не может быть сделан, пока пробуют вино то в передней части рта, то в задней; в одном случае маленькими глотками, в другом — большими; то сосредоточено, то поверхностно и рассеянно, так как постоянно создается другое вкусовое впечатление, другая оценка.

Если игнорировать сведения о механизме вкусовых восприятий, то эта основная ошибка никогда не будет открыта. Как известно, свои собственные ошибки обнаружить труднее всего. Рассматривая подробнее вкусовые сосочки, видим, что вкусовые луковицы, укрыты, защищены эпителием 1 слизистой оболочки.

Со свободной поверхностью они связаны посредством маленького канала — вкусовой поры 2 (рис. 163).

На желобовидных сосочках борозды и желобы заполнены секрецией слюны и т. д., в зависимости от условий — также остатками пищи, остатком последней пробы, вкусовые вещества которой продолжают оказывать свое действие.

Тот факт, что некоторые вкусовые впечатления оставляют последействие, особенно чувствующееся в нижней части, вероятно, объясняется анатомическим строением вкусовых сосочков, лежащих у основания языка.

Привычка прижимать язык к небу при восприятии вкуса объясняется тем, что человек бессознательно стремится отжать желоба и борозды слизистой оболочки языка, чтобы освободить ее для нового вкусового впечатления.