С изменением вкуса потребителей в сторону предпочтении молодых вин с более или менее выраженной остаточной сладостью использование тепла при изготовлении вин в различных винодельческих местностях несколько утратило свое значение. Только в тех случаях, когда особенно важно полное выбраживание или требуется усиление биологического разложения яблочной кислоты, оно сохранило свое значение.

Около 30 лет назад было принято поддерживать во время брожения и после его окончания температуру 16—18°; в настоящее же время такую температуру при брожении белых вин допускают только в исключительных случаях, а в некоторых местностях — намеренно, желая усилить биологическое разложение кислот.

Микроорганизмы очень сильно реагируют на колебания температуры и на ее повышение. Воздействием температурой можно усиливать и подавлять проявление жизнедеятельности дрожжей и бактерий.

Хотя возникновение брожения в нормальном соке не является вопросом, требующим разрешения, и сам процесс брожения проходит без затруднений, однако при сбраживании высококачественных соков в настоящее время применяют новые приемы воздействия. В Германии, например, часто пользуются температурным воздействием при сбраживании сока выборочного сбора или из винограда, сильно пораженного благородным гниением, когда возникают трудности при их сбраживании. Наряду с управлением спиртовым брожением одной из важнейших задач является управление биологическим разложением кислот, особенно для вин с высокой кислотностью в плохие годы.

Нагревание жидкости или помещения для поддерживания равномерной температуры (около 18°) все еще остается наиболее эффективным средством усиления жизнедеятельности бактерий, вызывающих биологическое разложение кислот, наряду с умеренной сульфитацией при отстое, поднятием осевших дрожжей и поздним снятием с них вина.

Нагревание мезги красных вин перед началом брожения и во время брожения, помимо указанных выше причин, служит существенным приемом извлечения красящего вещества.

Нагревание может быть осуществлено нагреванием помещения или вина в посуде при помощи термоэлемента (змеевика, погружаемого нагревателя), или облучением инфракрасными лучами.

Отепление помещения (нагревание бродильни) производилось раньше железными печами, которые хотя и доступны по цене, но вследствие местного перегревания мало пригодны. Водяное отопление дает равномерное нагревание, но требует особого устройства.

В последнее время на крупных производствах применяют также водяные и паровые, а также передвижные, так называемые электровоздушные обогреватели, которые при помощи вентилятора образуют поток теплого воздуха через помещение.

Определенное неудобство нагревания помещения заключается в дороговизне установки, а также в невозможности изменять температуру вина отдельно в каждой посуде. К тому же в помещении с высокими сводами много тепла утрачивается на обогрев потолка, а не посуды вследствие того, что теплый воздух поднимается вверх. Целесообразнее обогревание вин в отдельных бочках и другой посуде.

Необходимость временного нагревания вин в отдельной посуде чаще возникает при остановке брожения. В таком случае возможность нагревания бродящего сока в отдельной бочке, не влияя на температуру других вин, представляет большое преимущество.

Для нагревания в деревянных бочках удобнее всего пользоваться погружаемыми металлическими электрическими кипятильниками, вводя их в шпунтовое отверстие и включая в электросеть. Обычно употребляются приборы на 500—1000 вт. Их производительность достаточно высока. Например, прибором на 500 вт начальная температура бочки вместимостью 600 л за 10 часов может быть повышена приблизительно на 5. Неудобство употребления кипятильников заключается в местном перегреве вина, соприкасающегося с нагревателем. В остальном приборы вполне оправдывают себя. Следовало бы присоединить к ним регулятор, чтобы по желанию изменять их производительность.

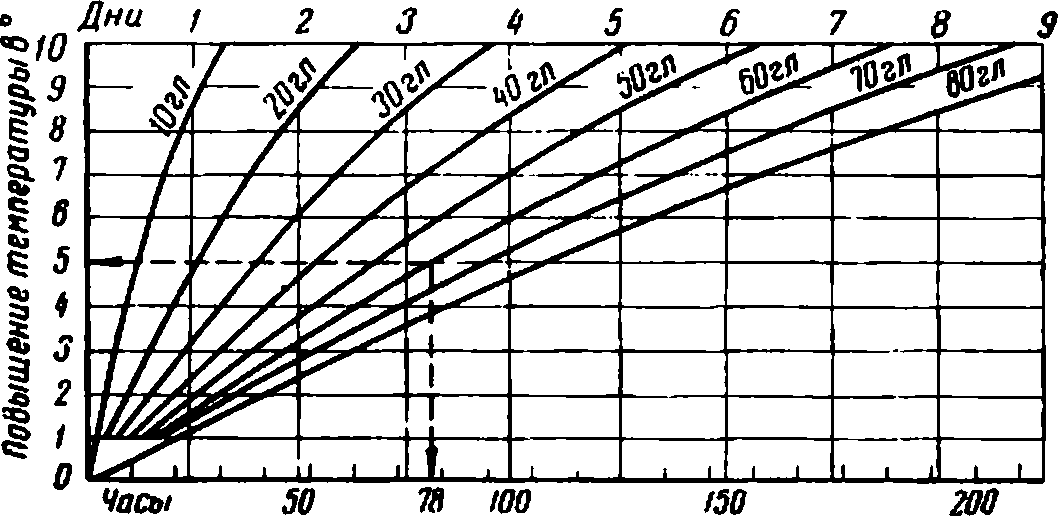

Рис. 138. Диаграмма нагревания вина в бочках различной величины посредством прибора Инфравин на 650 вт (инфракрасными лучами).

Новый способ нагревания белых вин (но не мезги красных вин) состоит в облучении инфракрасными лучами при помощи прибора Инфравин, описанного Пейером. Подобно обогревающему змеевику, этот прибор вводят в шпунтовое отверстие. Он представляет собой изогнутую трубку, поэтому может быть погружен в бочку даже в том случае, если над шпунтовым отверстием мало места.

Особое преимущество пользования инфракрасными лучами состоит в том, что вся жидкость нагревается равномерно, без местного перегревания, не требуется перемешивания жидкости. Заметно только повышение температуры в направлении снизу вверх.

В настоящее время имеются приборы на 450, 650 и 1000 вт для напряжения 220 в.

Рис. 138 дает графическое изображение производительности прибора средней силы в бочках различной величины.

Только для мезги красных вин нагревание инфракрасными лучами не удается, так как они отражаются и происходит нагревание не мезги, а прибора.

Что касается металлической посуды, то вследствие хорошей теплопроводности стенок каждый отдельный танк можно нагревать через наружную поверхность, орошая теплой водой (например, танки для брожения красных вин и другие бродильные цистерны примерно до 7000 л), или через рубашку, или просто облучением электрическим обогревателем.

Орошение теплой водой обходится дешевле всего, но оно связано с введением некоторого количества пара в помещение. Нагрев танков, имеющих рубашку, обходится дороже, имеет свои преимущества и недостатки; пользоваться им можно только при наличии присоединенного парового или водяного нагрева, в зависимости от облицовки танка.

Употребление нагревательных змеевиков очень мало распространено, потому что всякое введение металлических поверхностей в вино нежелательно, а также потому, что на их поверхности легко оседают частицы мути и дрожжи. Кроме того, возникает опасность утраты ими прочности. К тому же, как и при употреблении кипятильников, возможен местный перегрев.

Возможность индуктивного нагревания электрическим током через стенки танков отпадает, так как изготовление таких танков обходится очень дорого-

Пластиночные нагреватели.

Предшественником пластиночного нагревателя был прибор для пастеризации. В Германии после изобретения обеспложивающих фильтров применение пастеризации для получения натуральных соков стало излишним, но его применяют за границей.

В последнее время пластиночные нагреватели начали применять в виноделии, чтобы при помощи тепловой обработки повысить прочность вин широкого потребления и ускорить их выпуск.

Тепловая обработка посредством пластиночного обогревателя имеет много преимуществ.

Непродолжительное нагревание устраняет энзиматическое воздействие на соки и удаляет теплолабильные белковые вещества.

Нагревание сока и вина бывает иногда необходимо для усиления брожения или других целей.

Применение тепла и холода в одном рабочем приеме дает возможность предупредить белковые помутнения и одновременно вызвать выделение винного камня.

Пастеризация соков и вин в пластиночном нагревателе вызывает уничтожение в них зародышей микроорганизмов.

Применение нагрева до 65° или даже до 85° допустимо лишь при условии, что он не вызовет появления вкуса уверенности или другого привкуса. Нагреванием в пастеризаторах старой конструкции это не было устранено. Поэтому нагревание даже без доступа воздуха в Германии не находило применения, им пользовались только для стерилизации посуды.

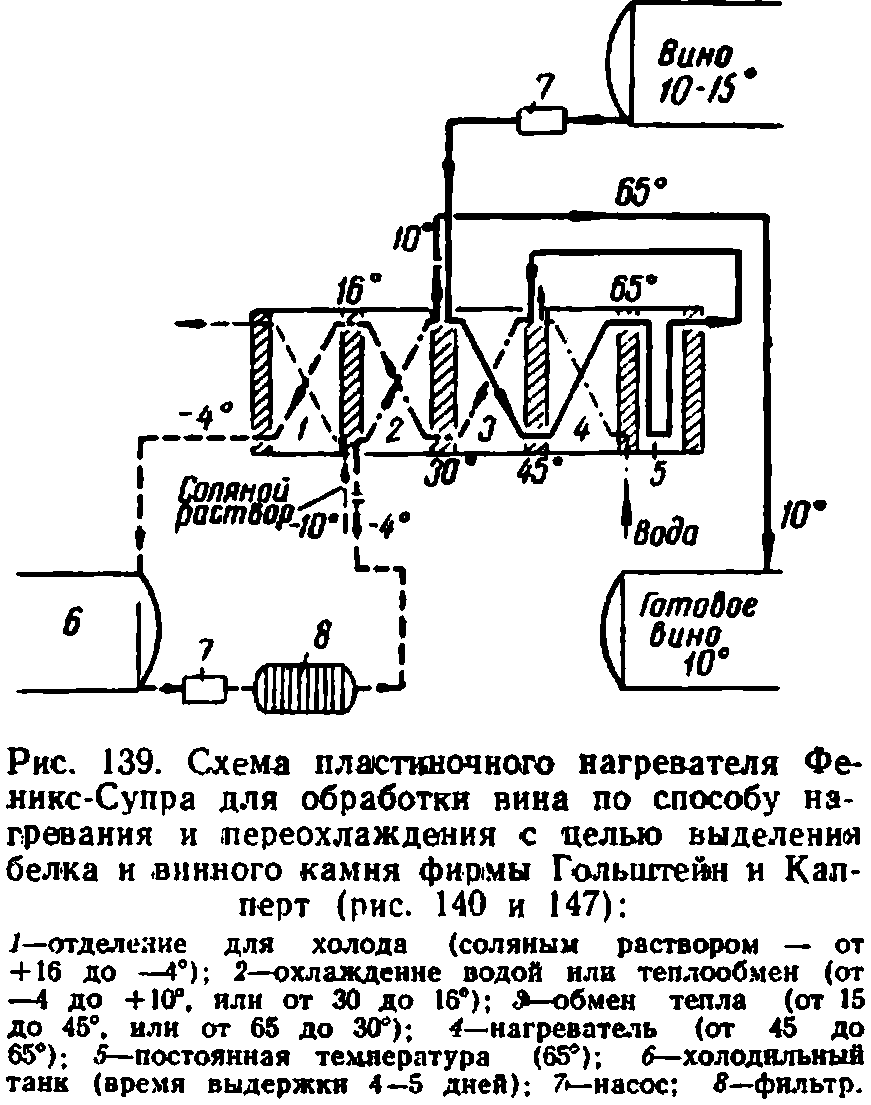

Только тонкослойные пластиночные обогреватели дали возможность очень быстро (в 1—2 мин.) нагревать жидкость до 85° и опять охлаждать ее до начальной температуры, а при помощи дополнительного холодильного отделения даже до —4° (до выхода из прибора) (рис, 139, 140).

Появление вкуса уваренности, по Гейссу, обусловлено химическими изменениями (образованием карамели). Это связано с не вполне равномерной скоростью протекания сока или вина через теплообменник. Слои, находящиеся вблизи стенок, протекают медленнее и поэтому дольше находятся под действием тепла; возникает местный перегрев. Вследствие этого вкус обработанного теплом сока зависит не от средней скорости прохождения жидкости, а от продолжительности нагрева тех слоев жидкости, которые дольше других находятся под действием тепла.

Поэтому в пластиночных нагревателях, как правило, толщина слоя жидкости должна быть как можно меньше.

На пластине нагревателя Феникс-Супра Гольштейна и Капперта имеются зигзагообразные каналы для направления потока жидкости (рис. 142).

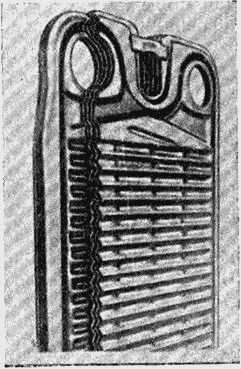

У Шмитта-Бреттена пластина Сигма снабжена вычеканенными сегментами с выпуклой поверхностью (рис. 144), а пластины Альфа-Лаваль обладают волнообразной поверхностью, наподобие стиральной доски (рис. 146).

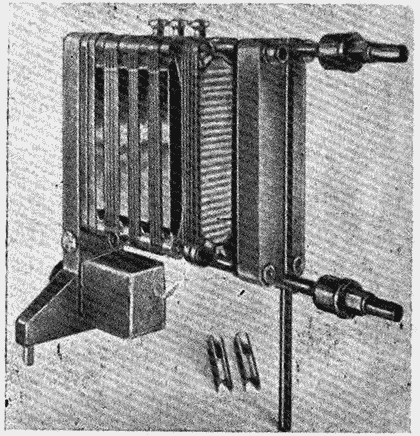

Рис. 140. Пластиночный нагреватель Феникс-Супра с четырьмя отделениями (см. также рис. 147).

Рис. 141. Пластиночный нагреватель Астра Р5 в открытом виде с циркуляционным насосом, запорным поддерживающим стержнем и снятыми зажимными частями. Производительность прибора составляет 500—3000 л/час.

Рис. 142. Пластина нагревателя Феникс-Супра с типичным для этой системы направлением каналов.

Пластины с каналами имеют прямоугольную, почти квадратную форму, а волнистые пластины или пластины в виде сегментов с выпуклой поверхностью— длинную и узкую форму. В них жидкость течет по всей поверхности пластины со скоростью 0,3— 0,4 м/сек, а в пластинах с каналами скорость течения жидкости составляет 1—1,5 м/сек (по Реннеру).

Обмен тепла при этом осуществляется посредством вихревого вращения вина и изменения направления или увеличения скорости его течения. Преимущество пластин с каналами состоит в том, что при большой скорости течения в них не могут осесть частицы мути. Их недостатком можно считать более значительное сопротивление трению жидкости, вызывающее необходимость более сильного накачивания и более высокого давления.

Рис. 143. Разрез через двойную пластину Феникс-Супра с двумя разделяющими металлическими листами:

1—два разделяющих листа; 2—пластина Супра с разделяющими ребрами. Стрелки указывают зигзагообразный путь нагреваемой или охлаждаемой жидкости.

В последнее время пластины Феникс-Супра изготовляют уже не в виде двойных пластин из листового металла (рис. 143), но более дешевым способом, в виде однолистных пластин (рис. 145). Они пригодны для вина и вообще для жидкостей, почти не образующих при нагревании осадка.

Все пластины изготовлены из кислотоупорной нержавеющей стали. Для осуществления обмена тепла между двумя пластинами вставлен гладкий разделяющий металлический лист (Феникс-Супра); по одной его стороне течет вино, по другой — в противоположном направлении — нагревающее или охлаждающее средство (эту работу может также выполнять вторая пластина).

Передача тепла происходит через стенки разделительного металлического листа или пластины для обмена тепла. При этом большое значение имеет коэффициент передачи тепла, т. е. количество тепла, проходящее через 1 м2 нагревательной поверхности при разнице температур жидкости, равной Г. Чем выше коэффициент теплопередачи, тем меньше может быть средняя разница температур, так как тепло (или холод) лучше используется. Количество тепла равно поверхности, умноженной на среднюю разницу температур и на коэффициент теплопередачи.

Рис. 144. Пластина Сигма с вычеканенными сегментами Шмитта-Бреттен.

Рис. 145. Одинарная пластина Феникс-Супра, ценная для вии и жидкостей, не образующих осадка при нагревании.

Коэффициент теплопередачи находится в прямой зависимости от скорости протекания и завихрения (турбулентности). Это достигается частым изменением направления потока (зигзагообразный ход. волнистость сегментов выпуклой поверхности, рис. 142, 144—146).

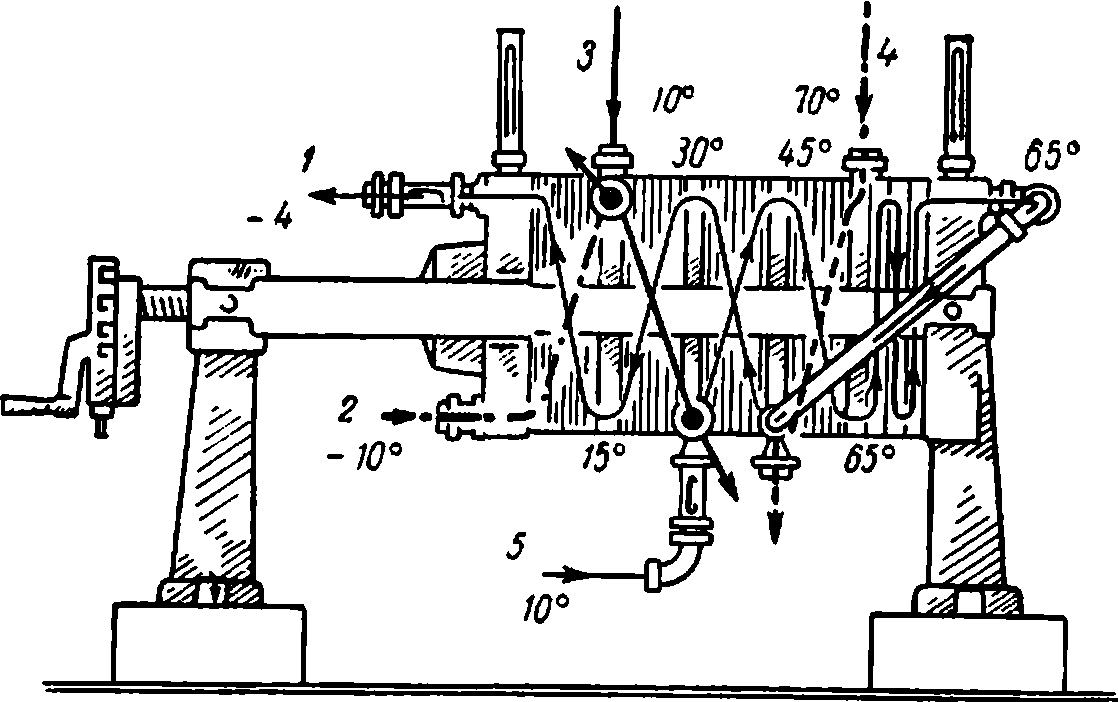

Схема конструкции пластиночного нагревателя дана на примере Феникс-Супра, на рис. 147 и 139, поясняющих обмен тепла и холода по принципу противотока.

Пластиночные теплообменники могут быть сконструированы только для нагревания или охлаждения, либо для комбинированного действия при последовательном включении нескольких отделений (рис. 139). Отделение 1 служит для глубокого охлаждения посредством соляного раствора; отделение 2—для обмена тепла, где температура предварительно охлажденного вина заменяется температурой глубоко охлажденного; отделение 3—для обмена тепла между нагретым вином и вином притекающим, еще не обработанным; отделение 4— для нагревания горячей водой как переносчиком тепла; отделение 5 удерживает тепло. Эти системы дают возможность технически использовать большой процент образуемой теплоты. Вино обычно протекает отделения 1—4 за одну минуту; в отделении 5 оно остается при высокой температуре около одной минуты, так что вся обработка теплом и холодом продолжается немногим более двух минут.

Потребность энергии в теплообменниках, по Реннеру, следующая.

Для нагревания используют горячую воду, перекачивая ее насосом, или в виде пара (паровым инжектором), или нагревают непосредственно в паровом котле с низким давлением. Для нагревания 1000 л вина, например до 65°, потребуется 65—45=20°; 20X1000=20 000 ккал/час (остаточное количество тепла будет получено путем обмена тепла). 20000 ккал/час соответствует около 40 кг пара, для получения которого требуется около 6 кг каменного угля в зависимости от котельной установки.

Рис. 146. Разрез через волнистые пластины нагревателя Астра Р12; на рис. показан тонкий слой протекающей жидкости.

Рис. 147. Рабочая схема пластиночного нагревателя Феникс-Супра (см. рис. 139, 140):

1—вино; 2—соляный раствор: 3—охлаждающая вода 10о; 4— горячая вода 70; 5—приток вина 10°.

Для одновременного переохлаждения 1000 л вина с 16° до —4° потребуется 1000X20=20 000 ккал/час при начале протекания; при длительном охлаждении только 1000Х(11° до—4°) = 15 000 больших ккал/час. К 15 000 ккал на 1000 л вина следует еще прибавить 5000—7000 ккал на охлаждение танка и поддержание охлаждения, а также на потери вследствие излучения, так что холодильный компрессор должен дать около 20 000 ккал/час, что соответствует около 7 квт/час.

Применение пластиночного нагревателя.

Преимущество пластиночного нагревателя состоит в том, что он применим как для нагревания, так и для охлаждения вина.

Только одна тепловая обработка соков в виде кратковременного нагревания их применяется с целью повлиять на содержание в них энзимов, предотвратить окислительные процессы и одновременно сделать вина устойчивыми в отношении белковых помутнений. При этом нагревание доводят до 65 или 85°.

Тепловую обработку вин производят для осаждения термолабильных веществ и, следовательно, для ускорения развития вина. Применяя температуру около 65° при нагревании вин 1951 г., Кох установил, что при усилении нагревания увеличивается масса осадков, выпадающих из вина. Так, при 45, 50, 60, 65 и 85° масса выделившихся осадков составляла 90, 130, 170, 190 или 185 мг/л с содержанием в них 40—45% белка.

Наиболее полезная температура нагревания для немецких белых вин—около 60—65°; для красных и южных вин допустимо нагревание до 70—75°; вермут выдерживает 75—85°. Для пастеризации, т. е. умерщвления организмов, требуется температура не ниже 75°. Таким образом, тепловой обработкой вин (с остаточным сахаром) безусловно может быть достигнута биологическая прочность. Однако от последующих инфекций при нормальном хранении такие вина защищены столь же слабо, как и вина после фильтрования через обеспложивающий фильтр. Поэтому их розлив должен быть стерильным. При использовании нагревания с целью сделать вино в самый короткий срок прочным следует обратить внимание также на выравнивание в молодых винах содержания углекислого газа. Само по себе кратковременное нагревание соков устраняет только энзиматическое окисление, но не химическое, впрочем, идущее медленно. Чтобы впоследствии вино не оказалось недосульфитированным, т. е. не приобрело воздушного вкуса, следует учесть способность сернистого ангидрида входить в соединение с альдегидами и с сахаром.

Другой способ тепловой обработки вин был предложен Люти и состоит в нагревании перед розливом вин, готовых для розлива в бутылки, посредством пластиночного нагревателя в течение 20—30 сек. до 65° с последующей фильтрацией охлажденного до обычной температуры вина. Термолабильные вещества выпадают непосредственно после нагревания, поэтому могут быть выделены последующей фильтрацией.

Благодаря разрушению оксидаз при тепловой обработке, по Люти, старение вина должно сильно замедлиться. Вина, стабилизованные нагреванием, дольше остаются на уровне своего развития. Они сохраняют стерильность при соответствующем стерильном розливе.

Даже вина, содержащие углекислый газ, переносят тепло вую обработку, если она происходит с противодавлением, так как вино выходит из пластиночного нагревателя при своей начальной температуре, а в случае необходимости и при более низкой.

При обработке молодых вин целесообразно сочетать нагревание с охлаждением. Лучшее время для этого—первая переливка. Вино пропускают через центрифугу, нагревают, охлаждают, выдерживают в течение недели при —2° до —4°, затем фильтруют и разливают в бутылки.

Если кратковременному нагреву подвергали соки, то дальнейшая обработка вин нагреванием не требуется, и они нуждаются лишь в охлаждении для выделения винного камня.

Сказанное относится главным образом к винам широкого потребления, которые в течение короткого времени должны приобрести достаточную прочность для выпуска их в продажу. В старых винах, требующих продолжительной выдержки для развития их качества, выделение белка и стабилизация винного камня в известных пределах медленно осуществляется самопроизвольно. В принудительной обработке таких вин нет необходимости.

Влияние тепловой обработки или ее сочетание с обработкой холодом проявляется в ускорении созревания. Только кратковременное нагревание соков сильнее влияет на вкус вина, так как в этом случае происходит намеренное вмешательство в энзиматический состав виноградных соков, и дальнейшее энзиматическое развитие вина обусловливается лишь обогащением энзимами, выделенными внесенными затем чистыми дрожжами (поэтому полезнее вносить смесь рас дрожжей).

Нагревание оказывает легкое восстанавливающее действие; поэтому при нагревании вина до 65° без доступа воздуха почти исключена возможность неблагоприятного изменения вкуса. При одновременном переохлаждении до —4° может заметно обнаружиться окислительное явление под влиянием холода. Опыты в производстве показали, что вина, обработанные нагреванием, после удаления фильтрацией осажденной в них белковой мути при дегустации оказались более зрелыми и во всяком случае не менее приятными на вкус, чем необработанные (контрольные).

Следующее преимущество обработки в пластиночном нагревателе, особенно ценное при изготовлении вин широкого потребления на крупных предприятиях, состоит в возможности сообщения молодым винам, содержащим остаток сахара, прочности при хранении.

Пропускная способность пластиночных нагревателей составляет 1000—5000 л и более в час. Эти нагреватели частично работают автоматически, т. е. температура у аппаратов Альфа- Лаваль поддерживается в пределах колебаний +0,25°. Нормальное давление 3,5 ати может быть повышено до 6—7 ати, и пластиночные аппараты могут быть применены также для одного только охлаждения, например, при розливе шипучих вин или шампанского, если для этого не пользуются танком с охлаждающей рубашкой.